年末年始レシピ集

次世代に伝えたい味特集ページ

のっぺ

資料提供:神保ヨウ先生(料理講師)

材料

- A {(干し貝柱…20グラム・水…1カップ)・だし汁…2.5カップ・しいたけの戻し汁…1/2カップ}

- B {たけのこ…150グラム・干しいたけ…4枚・つきこん…2/3袋・れんこん…120グラム・にんじん…70グラム・酒…大さじ1・砂糖…小さじ1}

- C {里芋…350グラム・塩…小さじ1/2強・みりん…大さじ1・しょうゆ…大さじ1}

- D {かまぼこ(赤)…100グラム・ぎんなん…15個・ゆり根…50グラム・絹さや…10枚}

作り方

- 干し貝柱は分量の水に戻す。干しいたけは洗って水に戻しておく。つきこん、ぎんなん、ゆり根はそれぞれゆでておく。絹さやは斜めに切ってゆでる。

- しいたけはせん切り、たけのこ、れんこん、里芋は拍子切り、にんじんは短冊切りにする。

- なべにA・Bを入れて7分くらい煮る。Cを入れて、里芋が柔らかくなったらかまぼこを入れて。1~2分してから火を止める。

- そのまま冷めるまでおいて、盛り付ける。Dを彩りよくのせる。

調理上のポイント

里いもは皮をむいたら、丸のまま塩もみをする。(切ったあとは塩もみしない)

たけのこは切ったあと洗う(白い粉の部分も食べられるが、仕上がりを良くするためには洗うほうがよい)

レンコンは切った後、酢水につける(あくを抜く)

酒、砂糖は沸騰してから入れる

野菜を切ったら、かき混ぜすぎずに、レシピ順に重ねて煮る。

のっぺ

冠婚葬祭やお正月には欠かせない料理で、江戸時代から越後地方に伝わる代表的な料理です。昔から《新潟の味》といわれ、慶弔時や季節の節目等に作られています。縁起をかつぎ、材料の品数は奇数にする地域もあるそうです。また、結婚式などのお祝い事のときは拍子切り、お葬式などの弔いの時は乱切りにする場合があり、切り方にも違いがあります。雪深い土地で、買い物に出るのもままらない日にたくさん作り、雪を冷蔵庫代わりにして、鍋ごと雪の中で保存していました。その名残からか、今でも冷やして食べられています。

煮菜

資料提供:神保ヨウ先生(料理講師)

材料

- A {たい菜塩漬けまたは野沢菜漬…800グラム・煮干し…5~8本・水…12~15カップ(2.4リットル~3リットル)}

- B {打ち豆…30~50グラム・酒粕…100グラム}

- C {みそ…100グラム・酒…1/3カップ・赤唐辛子…3本}

作り方

- たい菜は塩出し(注)をして、4センチメートルくらいに切る。赤唐辛子は小口切りにする。

- Aを15分くらい煮て、ところどころにBを入れる。

- たい菜がやわらかくなったら、Cを入れ、赤唐辛子を入れる。

(注)塩漬けしたものを、水に浸すなどして塩分を抜くこと。(浸しすぎると味が抜けるので、舌で確認してください)

(注意)酒粕は、たんぱく質、食物繊維、ビタミンB群が豊富に含まれ、アミノ酸など、うまみの宝庫です。

煮菜

越後の冬は、畑がすっかり雪に覆われてしまうので、青菜は塩漬けにして保存し、煮菜や菜飯としていただいていました。

けんさ焼き

提供:燕市食生活改善推進委員協議会

材料(6人分)

- ごはん…600グラム

- A{みそ…40グラム、砂糖…小さじ2、しょうが…10グラム}

作り方

- しょうがはすりおろし、みそ、砂糖と合わせ、しょうがみそを作る。

- ごはんを12等分にし、平たい丸型に握る。

- フライパンにホイルシートを敷き、両面をさっと焼く。(注意 調理のポイント)

- (2)の片面に(1)のしょうがみそをぬり、みそに焦げ目が付く程度に再びこんがり焼く。

ホットプレートでも焼けます。オーブントースターや金網を使うと、こんがり焼けます。

調理のポイント

まず、みそを塗らない状態で両面を焼き、みそを塗って片面を焼いて焦げ目をつけます。

フライパンにホイルシートを敷くので、くっつかずに焼けます。

小さいお子さん向けには、しょうがの量を控えて、しょうが汁を適量加えてください。

のりやかつお節を加えて、お茶漬けにしてもおいしいです。

けんさ焼きとは

「けんさ焼き」という名前の由来は、上杉謙信が諸国を遠征した際、戦時兵糧として剣けん(刀)の先さきにおむすびを刺して焼いて食べたからだと言われています。昔から米作りに親しんできた新潟で、米に対する感謝の気持ちを表現した、今でも大切にされている郷土料理です。特に、お正月の夜食として古くから伝わる郷土食で、現在では新米の収穫を祝う行事食にもなっています。

だて巻

資料提供:神保ヨウ先生(料理講師)

材料

- A {卵4個・はんぺん40グラム(熱湯をかける)}

- B {砂糖大さじ3.5・みりん大さじ1・塩小さじ1/7}

作り方

- Aをフードプロセッサーにかけ、Bを入れてさらに混ぜる。

- 卵焼き器を熱して、油をうすくしいて(1)を入れ、ふたをしてごく弱火で7~8分焼き、色を見て火を止めて2分おく。

- 返してふたをして1分焼く。

- 鬼すだれに巻いて輪ゴムでとめる。冷めてから切り分ける。

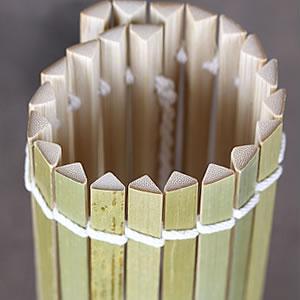

鬼すだれ だて巻がきれいにできる巻きすのことです

菊のおひたし

資料提供:神保ヨウ先生(料理講師)

材料

- かきのもと…400グラム

- 酢…少々・塩…少々

- AA{だし汁…1カップ・砂糖大さじ1.5・しょうゆ大さじ3}・かつお節…少々

作り方

- かきのもとは花びらをとり、熱湯に酢、塩を入れたお湯に入れ返しながら色よくゆで、広げて冷ます(気あげ、または水につけてもよい)

- 盛り付けて、いただく時にAをかけ、かつおぶしを天盛りにする。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

健康福祉部 健康づくり課 保健センター

〒959-0242

新潟県燕市吉田大保町25番15号

電話番号:0256-93-5461

更新日:2021年03月01日