長善館について

燕市長善館史料館 長善館について

1833年(天保4年)、鈴木文臺によって粟生津村に創設された私塾である。文臺、惕軒、柿園、彦嶽の三館主四人の先生が、1912年(明治45年)の閉鎖に至るまで約八十年間、子弟を教育してきた。塾生は千人を超えると推定されている。

文臺は良寛とも親交があり、中国の古典を中心に教え、惕軒の頃になると数字・英語も加えてきた。 1889年(明治22年)、県内160余りの私塾の中で「都鄙(とひ)にまれなる塾にして北越文教を振興したるもの」として、明治政府から賞賛された。

長善館は、本家の八畳二室を移築したことから始まる。何回か改修を行い、明治14年、南北十三間、東西四・五間の木造二階建にした。

長善館四人の先生

- 1796年(寛政8年)~1870年(明治3年)75歳卒

- 1833年(天保4年)~1870年(明治3年)館主38年間

通称は陳蔵。医師、鈴木見義の第二子として生まれる。38歳で長善館を開き、主として中国の経典を教え、聖賢の道を明らかにし、実行に努めた。昭和3年、従五位を追贈される。

- 1836年(天保7年)~1896年(明治29年)61歳卒

- 1870年(明治3年)~1896年(明治29年)館主27年間

通称は健蔵。三島郡片貝村の医師、小川玄沢の三男として生まれる。15歳で長善館に入り、23歳の時文臺の婿養子となり、35歳で二代目館主となる。46歳の時、本館を新築する。

- 1861年(文久元年)~1887年(明治20年)27歳卒

- 1885年(明治18年)~1887年(明治20年)教師3年間

通称は鹿之介。惕軒の長男として生まれる。幼にして長善館に学び、17歳で上京。25歳の時、長善館塾則を作り、父を助けて塾生の指導に当たるが、27歳で病死する。

- 1868年(慶応4年)~1919年(大正8年)52歳卒

- 1896年(明治29年)~1912年(明治45年)館主17年間

通称は時之介。惕軒の次男として生まれる。17歳のときに上京。東京専門学校を卒業する。29歳で三代目館主となる。明治45年に長善館を閉館し、粟生津郵便局を開き、初代局長となる。

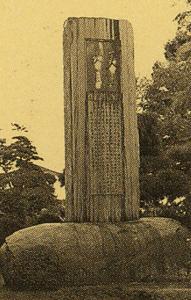

長善館址碑

1958年(昭和33年)、鈴木虎雄氏が文化功労者に選ばれた時に話が出て、1960年(昭和35年)8月、寄付者総数1,024人によって建てられた。燕市文化財のひとつである。(碑…高さ十尺、幅七尺、厚さ二尺、重さ七トン)

天上大風の碑

文臺の門人、燕の東樹氏が良寛の「天上大風=子供の凧に書いてやったもの」を手に入れた。文臺が由来を書いて、嘉永6年(1853年)に一幅の軸とした。吉田町良寛会が、昭和58年(1983年)に碑を建てた。

米納津隕石

天保8年(1837年)7月14日午後4時ころ、弥彦山と国上山の間からゴオーという音を響かせながら、富永の田んぼへ落下。これが世にいう米納津隕石です。

重量は31.65キログラムで、全国で三番目。石質隕石では全国二番目です。実物は東京の国立科学博物館に陳列されていて、落下跡地と長善館史料館に模型があります。

戻るリンク

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育委員会 社会教育課 文化振興係

〒959-1262

新潟県燕市水道町1丁目3番28号

電話番号:0256-63-7002

更新日:2021年07月28日