web版カメラびゅう2018年9月分

Web版カメラびゅうは、広報つばめでは紙面の都合上お伝えできないことや市内で行われているイベントの様子などをお伝えします。なお、編集の都合により掲載日が時系列にならないことがあります。

(最終更新日:2018年10月2日)

- 酒呑童子神社ライトアップ(9月30日まで実施中)

- 健康づくりマイストーリー運動(9月24日)(新着)

- オレンジリングカフェ(9月20日)

- はばたき祭2018(9月16日)

- 下水道フェア2018(9月9日・10日)

- 燕市精神保健福祉講座(第2回)~発達障がいってなあに?~(9月8日)

- あすチャレ!スクール(9月5日)

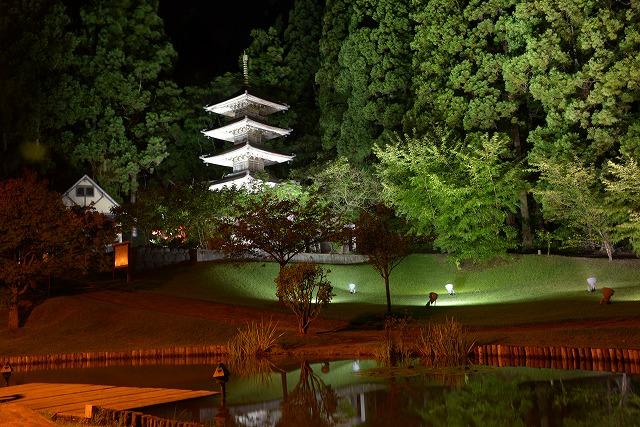

酒呑童子神社ライトアップ(9月30日で終了しました)

場所:酒呑童子神社(道の駅国上隣)

9月30日(日曜日)開催の「第14回越後くがみ山 酒呑童子行列」の行事の一環で酒呑童子神社がライトアップされています。時間は午後6時~午後9時。

暗闇の中で、神秘的に光る神社は必見です。ぜひ、ご覧ください。

9月30日開催の「酒呑童子行列」にも遊びに来てください。

健康づくりマイストーリー運動5周年記念講座

2018年9月24日 月曜日|振替休日 午後1時30分~午後3時30分 場所:燕市文化会館大ホール 天候:くもり

開場とともに満車となる駐車場

講師には燕市の健康づくりに永く携わっていただいている、石川雄一先生と、今回で来燕が三度目となる石川善樹先生(シブ5時・ネプリーグなどに出演中)の燕市では親子初共演となる先生方をお招きし、会場は約530人の参加者でほぼ満員となりました。

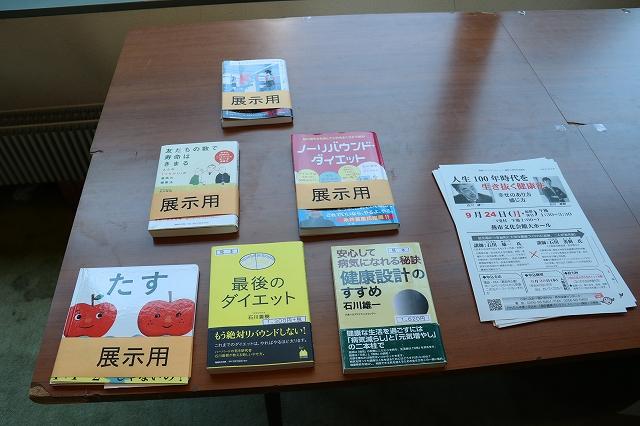

開場とともに、次から次へと来場者がお見えになり、せっかくの機会だからと減塩アンケートに回答していただいたり、健康コーナーや先生方の著書紹介コーナーに人だかりができました。

善樹先生の「最後のダイエット」と、雄一先生の「健康設計のすすめ」を手に取る人が多かったようです。

開会のあいさつは、燕市副市長 南波瑞夫です。

そして、講師紹介でのツーショットがこちらです。

MC(職員)とのやりとりから、雄一先生の講演が始まりました。

今回の講演のテーマは人生100年時代を見据えた健康づくりです。雄一先生からは、そのためには医療活動(自分が受けるもの)と市民活動(自分参加するもの)のどちらも大切だというお話がありました。目に見えないかたちのもの、人との交流や生きがいを感じられる感性も大切だというお話もありました。

さて、善樹先生はスライドを見せながら、雄一先生のお話を具体的に証明・説明してくださいます。

幸せってなんでしょう。さて、みなさんなら何と答えますか。世界一幸せな国と言われているブータン王国は、なぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。スライドを見たり、席のお隣同士で話したりしながら、講演は進んでいきますが、会場内は終始笑いが絶えません。

- 今のこの瞬間を味わうことが、幸福につながる。

- ネガティブ(否定的)派よりもポジティブ(肯定的)派のほうがいい。

- 笑顔の人は7年寿命が長い。たとえつくり笑顔でも、2年長い。

- まんが日本昔ばなしのエンディングテーマ曲「~にんげんていいな~」の歌詞に、幸せとは何かの原点がある

などと話が続き、2時間はあっという間に過ぎてしまいます。

閉会のあいさつでは、おしみない拍手がいつまでも流れていました。

講演のあとは、書籍販売コーナーでサイン会が行われました。

なが~いメッセージをお一人ずつに添えて、署名を書いていらっしゃいました。

最後に質問で締めくくりましょう。卒業アルバムをお持ちの方は、ぜひ開いてみてください。そのときのご自分の写真は笑顔ですか。めじりにしわが見えるほどの笑顔の人はいらっしゃいますか。もしそうなら、今回の講座のテーマにふさわしい生き方ができると考えられます。答えは、もうお分かりですよね。

(会長 石川雄一氏)

オレンジリングカフェ

2018年9月20日(木曜日) 場所:燕市役所 つばめホール 天候:雨

つばめホールから見た景色(まちづくり広場側)

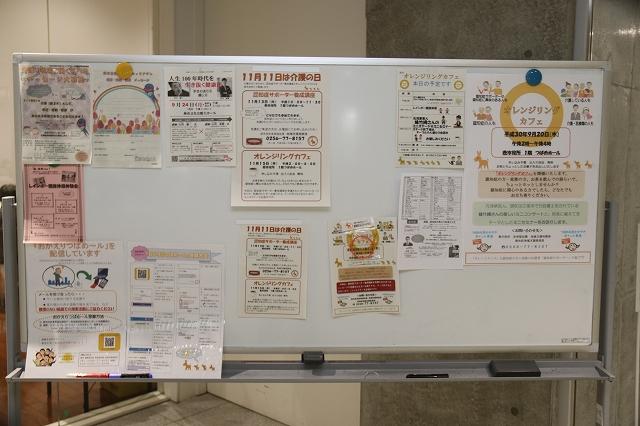

認知症の人や認知症の人を介護している家族、専門職、認知症サポーター、地域で暮らす人、誰もが自由に集える場が「オレンジリングカフェ」です。今年度第2回目も、燕市役所つばめホールで開催されました。

あいにくの雨模様となりましたが、会場はほぼ満席。約50人のみなさんがご利用になられました。

今回のプログラムです。

午後2時00分:受付、開会のあいさつ、ハンドアロマコーナーの始まり

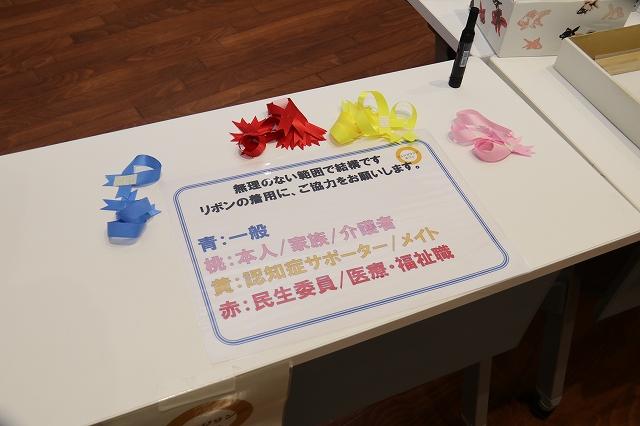

強制ではありませんが、受付ではリボンをもらって、貼ります。(わたしはピンクと黄色のリボン)

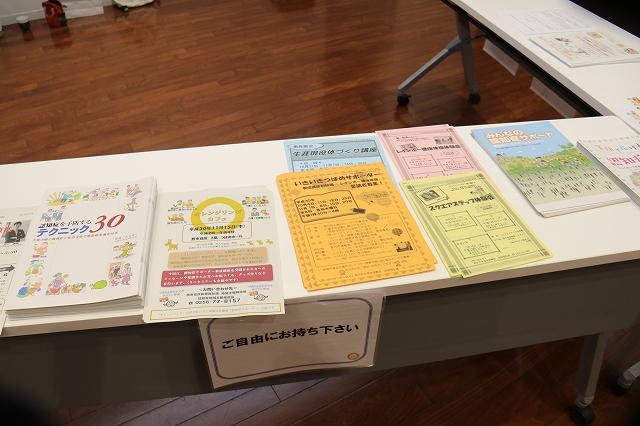

パンフレットに目をとおし、読みたいものを手に取ります。

ちょっとしたお菓子をいただき、本格的なコーヒーやお茶などを手に、テーブルで同席した方々とおしゃべりします。

ハンドアロマのコーナーは二人のボランティアの方々が担当。アロマオイルを手・腕にぬりながらのトリートメントです。

トリートメントによる刺激やコミュニケーションが、トリートメントをする方、される方両方にとって癒しにつながると言われています。

午後2時10分:レインボー健康体操で身体を動かそう

午後2時30分:元浅草芸人 縁竹縄さんによるギター弾き語り(前半)

縁竹縄さんは、昭和の喜劇王エノケンの温かい歌を崇拝する芸人さんですが、「ご高齢者の笑顔こそが日本の美しさ」をテーマに、全国の施設で演奏活動を行って、その回数が240回を超えたそうです。

会場の皆さんからリクエストを受け、150曲以上のレパートリーの中からの弾き語りですが、参加者も一緒に歌って参加します。

大きな蝶ネクタイの前に見えるのは、カズーという楽器で、冒頭のあいさつで使われていました。

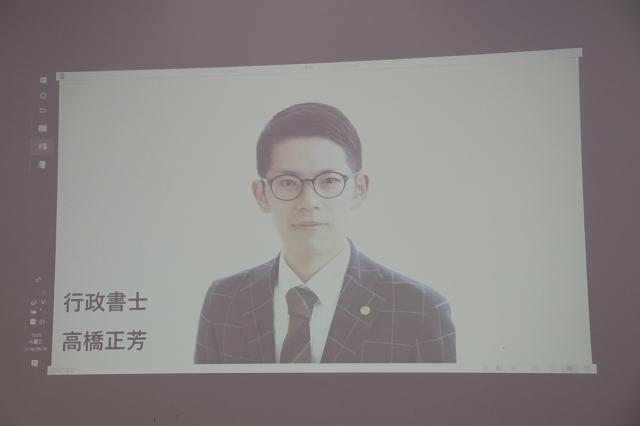

後半は、縁竹縄さんのもうひとつの顔、行政書士 高橋正芳さんとしての認知症にかかわるセミナーでした。

お話は、もし世帯主が認知症と診断されたら、財産管理で苦労することが考えられる。そんな場合に成年後見制度や家族信託という方法があるというお話でした。

最後の質問コーナーでは、ご婦人が質問をされていらっしゃいました。

午後3時30分:自由におしゃべりタイム

午後3時55分:閉会のあいさつ

午後4時00分:終了

次回のオレンジリングカフェは11月15日(木曜日)午後2時~午後4時です。

認知症サポーター養成講座は11月13日(火曜日)午前10時~午前11時30分です。

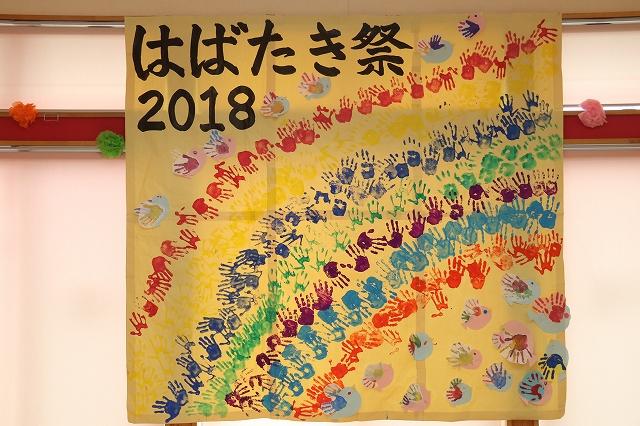

はばたき祭2018

2018年9月18日(日曜日) 場所:燕市障がい者地域生活支援センター はばたき 天候:くもり

2008年に開設した「はばたき」の文化祭が今年も開催されましたので、見に行ってきました。午前10時の開場に合わせて行きましたが、すでに駐車場はほぼ満車状態。警備員さんに誘導されてなんとか駐車できました。

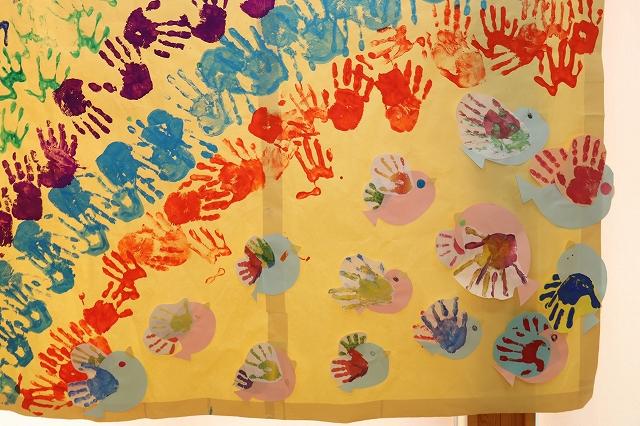

いつも見るのを楽しみにしているステージ用の大看板、今年の作品も手作りで、今回はご利用者さんたちの手形でデザインされていました。

館内は「あそび」「ステージ」「たべもの」「はんばい」「さくひんてんじ」に分けられ、大勢の来場者と参加団体のスタッフ・ボランティアの皆さん熱気であふれていました。

展示のコーナーで見かけたものをいくつか紹介します。

「すまいる分水」さんの貼り絵(お花紙アート)作品です。最近では、市役所や市の施設、スーパーなどでも見かけることがあります。近づいてみるとよく分かるのですが、立体的に見せるところと、平たんに見せるところの一体感がなんとも言えません。アナログ3D作品といえば通じますでしょうか。

こちらは、きららにじぐみキッズさんの作品。貼り絵や、活動紹介アルバムのようです。

↑しぼり染めですね。上のは、すだれでしょうか。

↓おとなりにはゲームコーナーや有休品販売コーナーがありました。一点が50円から200円と、とてもお買い得。

別の展示コーナーを見ていると、車椅子の子が寄ってきます。「これ、わたしの作品なんですよ!」と得意げに話しかけられました。顔を見ると、なんと、知っている子じゃないですか。

↓作品は、コラージュ講座のものでした。バラバラの素材を組み合わせて表現するものです。パソコン操作やスマホでいろいろな作品を作るのが上手な子なので、さすがだなと思いました。

↓販売コーナーにはたくさんの団体が参加されました。就労支援センター(つばめキャンドル)さんもそのひとつ。昨年はハロウィーン仕様のロウソク(完成品)を買った記憶がありますが、今回はその場で自分だけのロウソクをその場で作ることができる製作体験コーナーでした。

(つばめキャンドルさんのことは、子ども広報でも取り上げますのでお楽しみに)

館内にはまだまだたくさんの展示がありました。

↓こちらは、日本車いすダンススポーツ連盟新潟支部の展示コーナー。たくさんのトロフィーや大会の写真などが飾ってありました。

さて、午後からのステージコーナーは、三部構成。

- 利用者のみなさんの歌やダンス。

- 職員による余興。

- ゲストのコーナー。今回はGATAKEN(新潟のけん玉グループ)さんによるパフォーマンスと体験会でした。

総合司会は今年も小越ゆみ子さん(笑い療法士としてもご活躍)です。ネタの合間に、スコップと栓抜きを使っての芸を披露していらっしゃいました。

職員によるコーナーは、今回は事前に作成した映像作品のスライド披露でした。今人気の白塗り芸人の芸を模した作品で、これが利用者の子どもたちには大うけ、大爆笑が起こっていました。

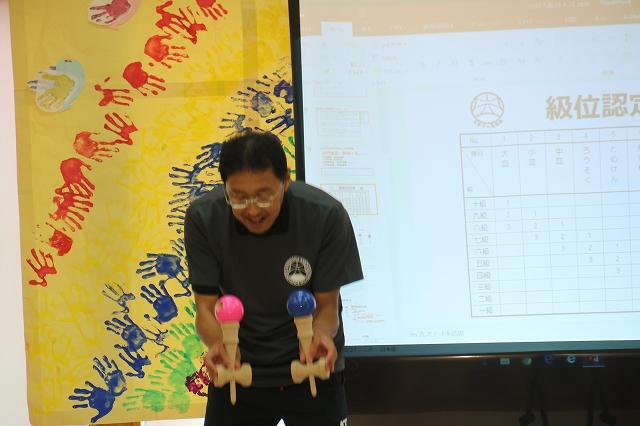

ステージの最後はGATAKEN(新潟けん玉部)さんによるけん玉の名人技の披露と、体験会です。

両手を使ったり、むずかしい技を次々と披露されました。そして、持つのも大変そうな、ジャンボけん玉が登場します。

会場のみなさんとの体験タイムでは、ジャンボけん玉に挑戦する子もいて、見ているほうも楽しくなるステージタイムでした。

参加団体一覧:(順不同)

- きららにじぐみキッズ

- 悠々みらい

- つぅいんくる

- 地域生活支援センター はばたき

- 障がい児・者サポートボランティア きらきらハート

- 特定非営利活動法人ライフステージ すきっぷ

- 地域活動支援centerサポートハウス「すまいる分水」

- 地域活動支援センター やすらぎ手芸部

- 燕市社会福祉協議会 就労支援センター

- 社会福祉法人吉田福祉会 あったかハート

- 西蒲原福祉事務組合 ふれあいの家

- 西蒲原福祉事務組合 ねむの木工房

- NPO法人リカバリー燕 Cafeさんぽ道

- 日本車いすダンススポーツ連盟 新潟支部

下水道フェア2018

2018年9月8日(土曜日)・9日(日曜日) 場所:燕市下水終末処理場 天候:雨

マンホールの蓋は、なぜ丸いの? クイズ番組で出そうなネタですが、次のうちどれが正解でしょうか。

- 四角いと角が危険だから

- マンホールの穴に蓋が落ちないように

- 発明者の顔が丸いから

正解はもちろん、径が同じなら丸い蓋だと穴に落ちないからですね。四角い穴に四角い蓋では、穴に落ちてしまうことがあります。(下水道フェア期間中に展示されたマンホールの蓋。いつもは燕市役所2階に展示中です。)

ところで、下水管を見たことありますか。各家庭から排出されるときの下水管は直径で十数センチからだそうですが、接続されるたびに太くなっていき、処理場まで届くときはこんなに大きな菅になるそうです。(処理場入り口にあります)

わたしたちの暮らしを支える下水道の仕組みを広く知ってもらうために、9月8日と9日の二日間、下水道フェアが開かれました。時折の小雨がぱらつく天候に見舞われながらも、たくさんの方々にご来場いただきました。

↓この終末処理場は燕地区の単独公共下水道の処理を担っているとのことです。(吉田・分水地区は流域下水道)

↑各家庭から送られた汚水や雨水が運ばれ、最初に処理される施設で、屋内にあります。

↓その後は屋外の水槽に送られ、汚れを沈殿させたり、微生物による処理(汚れを食べてもらう)をしたり、その水をさらに消毒するなどの処理が加えられて、きれいな水になって川に流されていきます。

↓処理場内の施設自体を洗浄するために用いる水を作り出すために、砂などを沈殿させているタンクです。施設の洗浄には、水道水に頼らずに再生水利用をしているということですね。

↓沈んだ汚泥は、汚泥タンクに運ばれ、処理されます。これらは、セメントの原料や農作物の肥料、エネルギー資源として生まれ変わります。

同時に開催したイベントもたくさんの人が参加していました。

↓マンホール図柄の缶バッジの製作。人気は、モノトーンのものだとか。

↓スタッフのポロシャツのデザインも、今回のモノトーンの図柄がベースです。

↓働く車の体験乗車コーナー

↓高所作業車のほかには、大型の除雪車とバックホウも。どちらも、近くで見ると大きくてものすごく迫力があります。(燕市建設業組合の企業のみなさんが交代制で体験乗車にご協力くださいました)

↓水にとけない紙ととける紙。トイレに流してはいけない紙は、いつまでたってもとけません。

↓ほかにも、花の種や肥料のプレゼントがたくさん。

この機会に下水道に接続するには?費用は?等の相談等も寄せられていました。

最後に、クイズで締めましょう。

地球上の水のうち、みんなが使える水は全体の何パーセントくらいでしょうか。(環境省|生活排水読本より)

- 全体の100%

- 全体の1%

- 全体の0.01%

ヒント:水の惑星とも呼ばれる地球ですが、地球上の水のうちで97.5%は海水、残り2.5%のうち1.7%は氷河が占めています。

(マンホールカード配布所)

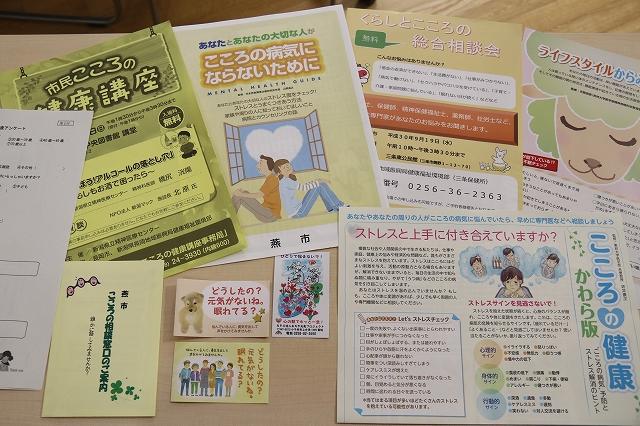

燕市精神保健福祉講座 第2回「発達障がいってなあに?」

2018年9月8日(土曜日) 場所:中央公民館 天候:雨

新潟大学から有川宏幸教授をお迎えして、発達障がいの人の見え方・感じ方について分かりやすく解説をしていだきました。

悪天候にもかかわらず、会場は約70名の参加者で満席となりました。

今回の司会は社会福祉課職員、そして開会の挨拶は田瀬課長です。

講師は新潟大学教育学部教授 有川宏幸先生。

最初に体験学習で、発達障がいのイメージを分かりやすく学びました。

両手を、順手と逆手で組んだそれぞれの状態で、指示された指をきちんと動かせるかという体験でした。

上の写真ののような状態では、指示された指を指示どおりに伸ばすことは簡単でした。

ところが、手をねじったように組んだ状態では、指示されてもどの指を動かしていいのかが分からず別の指を動かしてしまいます。

このような状態が、発達障がいの人たちが感じている状況に近いということでした。

このあと、三つのタイプについてスライドを見ながら分かりやすいお話をいただきました

- 自閉スペクトラム症・自閉症スペクトラム障がいとは、私たちにできることは

- 限局性学習症・限局性学習障害、私たちにできることは

- 注意欠陥多動症・注意欠如多動性障害、私たちにできることは

おわりに、困っているのは周囲の人たちではなく、子どもたちなんです。わたしたちにできることを参考に、できる事から始めることが大切だということでした。

あすチャレ!スクール

2018年9月5日(水曜日)場所:島上小学校 天候:晴れ

「あすチャレ!スクール」とは、パラアスリートと共にスポーツを体験しながら学びの機会を得る体験型授業です。

燕市での実施は、昨年に続いて2回目。今年は市内5つの小中学校で開催しました。その中から島上小学校での授業の様子をお伝えします。

講師は、シドニーパラリンピック男子車いすバスケットボール日本代表キャプテンの根木慎志(ねぎ しんじ)さん。車いすバスケットがめちゃくちゃうまい人です!そして、とにかく明るい根木さん。出会った人全員と友達になれることが特技です!

ちなみに、根木さんのニックネームは「ネジー」。外国人からそう呼ばれるそうです(外国人に「ネギ」は言いづらいみたい)。ここでは、根木さんに敬意を表して「ネジー」と表記させていただきます。

あいさつに続いて、ネジーのウォームアップ。いつもは2時間ですが、本日は時間の都合により2分だけ(笑)

その後、6年生が実際に車いすバスケに挑戦!

ちなみに、車いすの操作方法の説明はなし。ぶっつけ本番です。

みんな初めてなのに、車いすを巧みに操り、ぐんぐん前に出ます。パスもどんどんつながります。これもネジーマジックか!?

そして、1~5年生は応援合戦。大音量の声援と手拍子が体育館にこだましました。

試合後に感想を聞くと「むずかしかったけど楽しかった!」と元気に答えてくれました。

休憩時間になると、あっという間にネジーの周りは人だかりが。みんな友達になりました。

最後にお話。苦手なことがあることは恥ずかしいことではない。挑戦することの大切さや周囲の人は応援することの素晴らしさを学んだようです。

最後にみんなで記念撮影。「I enjoy!」と言って全員で大きくハートマークを描きました。そして、ハイタッチでお別れです。

みんなにとって、この日の出来事はきっと忘れられない素晴らしい体験になったことでしょう。

あすチャレ!スクール(日本財団パラリンピックサポートセンターのサイト)

過去のWeb版カメラびゅう(2016年1月~)

過去のWeb版カメラびゅうのデータはこちらからご覧いただけます。

2019年

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平成30年(2018年)

web版カメラびゅう2018年9月分過去ログページ

平成29年(2017年)

平成28年(2016年)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

総務部 広報秘書課 広報広聴係

〒959-0295

新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8363

更新日:2021年03月01日