web版カメラびゅう2018年11月分

Web版カメラびゅうは、広報つばめでは紙面の都合上お伝えできないことや市内で行われているイベントの様子などをお伝えします。

(最終更新日:2018年12月5日)

- 松長小学校 餅つき大会(11月30日 金曜日)松長小学校

- こころの健康講座第4回~折れない心を育てるコツ~(11月28日 木曜日)中央公民館

- つばめ元気かがやきポイント事業第1回抽選会(11月25日 日曜日)燕市保健センター

- 歯っぴーフェア2018(11月25日 日曜日)燕市保健センター

- 糖尿病予防教室|知識編・運動編(11月24日 土曜日)保健センター

- 子ども食堂に関するセミナー(2018年11月14日 水曜日、21日 水曜日)中央公民館

- 吉田高校・分水高校合同学校説明会(11月17日 土曜日)燕市役所つばめホール

- 介護・福祉学びの収穫祭(4)オレンジリングカフェ(11月15日 木曜日)燕市役所つばめホール

- 介護・福祉学びの収穫祭(3)在宅療養の出前講座拡大版(11月14日 水曜日)燕市役所つばめホール

- 介護・福祉学びの収穫祭(2)認知症サポーター養成講座(11月13日 火曜日)燕市役所つばめホール

- 宇佐美彰朗さん燕市PR大使任命式&ランニングクリニック(11月11日 日曜日)信濃川河川事務所大河津出張所

- 介護・福祉学びの収穫祭(1)介護施設PR・各種相談(11月10日 土曜日から11月16日 金曜日)燕市役所つばめホール

- 燕市交通公園11月16日から冬期閉園も週末限定で5日間の特別開園 燕市交通公園

- 農業まつり2108 11月4日 日曜日 燕市役所

- 水と土の芸術祭2018×大河津分水リレーションシッププロジェクト11月3日 土曜日 信濃川大河津資料館

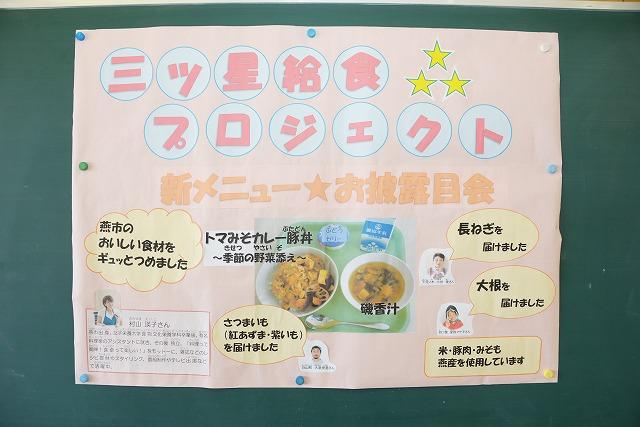

- 三ツ星給食プロジェクト新メニューお披露目会 11月1日 木曜日 燕西小学校

松長小学校 餅つき大会

2018年11月30日 金曜日 場所:松長小学校 天候:雨

この日、松長小で恒例となっている全校児童による「餅つき大会」が行われました。

交代しながら力強く餅をついていきます。

この餅つき大会は、土地改良区やボランティアのみなさんの協力で成り立っているそうです。

お餅の味はあんこ、砂糖醤油、きな粉の3種類。

つきたてのお餅は、5・6年生が作った「さつま汁」と一緒にいただきます。

さつまいもは全校児童で一生懸命に育てたものです。

みんなで「いただきます!」

お代わりもたくさんして大満足の様子でした。

つばめ元気かがやきポイント事業 第1回抽選会

2018年11月25日 日曜日 場所:保健センター 天候:晴れ

今年で5年目の事業「つばめ元気かがやきポイント事業~健康づくりマイストーリー運動~」の第1回抽選会が保健センターを会場に開かれました。今回の景品も粒ぞろいです。スポンサー企業のみなさま、ありがとうございます。

1等、2等、企業賞

3等、4等ほか

抽選が始まる前に、三つある抽選箱に1等くじをひとつずつ市長が投入して、まぜます。

1等ディナーセットの当たりくじ

1等ハンディクリーナーの当たりくじ

1等オーブントースター 当たりくじを投入

おのおのの抽選箱に1等賞くじが入ったことを確認、ベルがチリンチリンと鳴って大抽選会の開始となりました。

1等賞は午前中のうちにほどんど当たってしまったようですので、確率的には同じでも、早めの抽選が幸運を呼ぶのでしょうか。

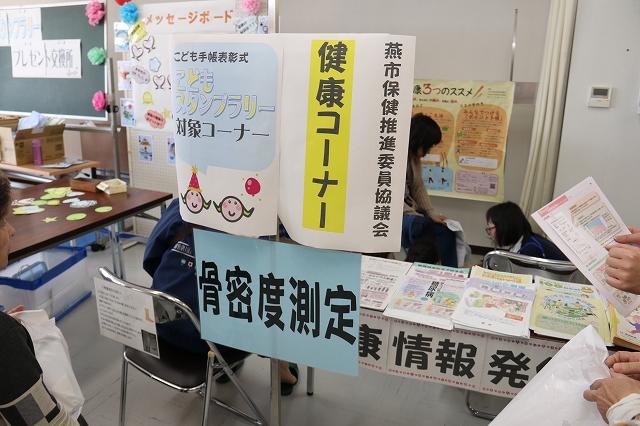

抽選会といえば、「元気磨きたい」「保健推進委員」「食生活改善推進委員」のコーナーが付き物ですが、たくさんの親子連れで賑わっていました。

だれでも楽しめるように工夫した、ハンドベル専用の手作り楽譜をみながら演奏する親子。

ゲームコーナーはこどももおとなも楽しめます。

何歳まで目指したいですかの問いには、こんな回答がそろいました。

保健推進委員・食生活改善推進委員のコーナー:「まめ・ちょこ」とは、「まめにちょこちょこ動くこと」という意味です。

抽選会が年に2回になってからも、やはり一度にどんと景品を狙いたい方も多いようです。第2回抽選会は3月9日 土曜日 中央公民館で開催予定です。

リンク

(健康づくり課)

歯っぴーフェア2018

2018年11月25日 日曜日 場所:保健センター 天候:晴れ

にいがた健口文化推進月間PR事業、歯っぴーフェア2018が燕市保健センターを会場に今年も行われました。

主催は歯科医師会。共催は燕市・弥彦村、燕薬剤師会、歯科衛生士会、燕・弥彦医療介護推進センターほか。

開会あいさつのあと、「歯の健康川柳」受賞者、「いきいき人生よい歯のコンクール」・「親と子のよい歯のコンクール」奨励賞受賞者の表彰式が行われました。(受賞者は広報つばめ10月15日号でご紹介)

開会式後は、フッ化歯面塗布、歯科検診、歯科相談、口腔がん検診の受付が始まります。

その他にも共催団体、ロッテのコーナーにはテレビ局の取材が入っていました。

燕薬剤師会のみなさんによる健康年齢チェックもありました。骨の強度、肌年齢などの結果に一喜一憂です。

燕・弥彦医療介護センターの「在宅医療出前講座」も和室で行われました。

今回の特別ゲストは、燕歯科医師会副会長、小湊歯科医院の小湊元先生。

訪問歯科用の道具を見せてくださいました。これさえあれば、ほとんどの治療が可能だとか。

在宅療養の出前講座、依頼があれば応じることもできるそうですので、燕・弥彦医療センターにお問い合わせください。

会場の外には、消防自動車の乗ったり、ちびっこ用防火服を着て記念写真を撮ったりできる「はたらくくるま」コーナーがありました。

制服を着ている、というより着せられているくらい、小さな小さな消防士も誕生していました。

新潟大学院歯科総合研究科 包括歯科補綴(ほてつ)学分野教授 小野高裕先生による「よく噛んで生活習慣病とフレイル予防~歯と健康に関する最新情報~」と題して特別講演も行われました。

講演の内容は噛むこと(咀しゃく)の大切さです

- 良い咀しゃくは消化しやすくなる

- 咀しゃくのチカラ、咀しゃく力は測れます

- 咀しゃく力はメタボ、フレイル、認知症と関連があります

- 定期的な受診と治療で、咀しゃく力をキープすることができる

講演会が終わると、閉会のあいさつと関係者の集合写真でしめくくりとなりました。

リンク

新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野 トップページ(外部ページ)

糖尿病予防講座|知識編・運動編

2018年11月24日 土曜日 場所:燕市保健センター 天候:晴れ

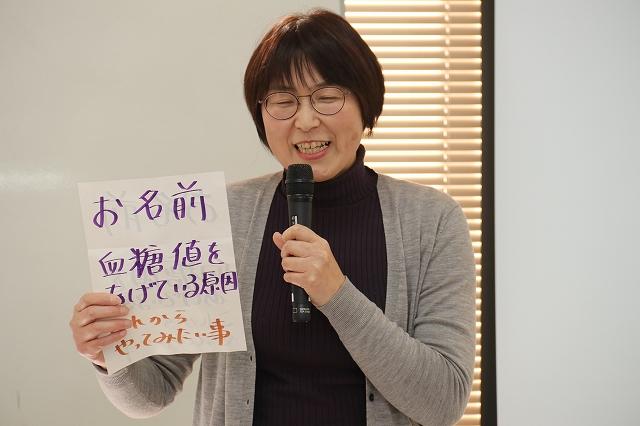

「これで安心!血糖値が気になってきた人のための健康術」と題して、糖尿病予防講座の医師編・運動編が燕市保健センターで催されました。申込み者はおよそ50名。MCの坂井保健師のアイスブレークから始まりました。

参加者の皆さんは、主治医の先生から「境界型」と診断された方や、糖尿病と言われたことはないが、予備知識として講座に参加された方が多くいらっしゃいました。

医師編講座には、新潟県保健衛生センター副会長・信楽園糖尿病外来の山田幸男先生をお招きしました。何度もご来援いただいている先生です。ちなみに、私も予防のためほぼ毎年参加していて、先生とお会いするのは二度目でしょうか。

スライドを見ながら大切なポイントを先生から解説していただきました。

- 糖尿病と日本人

- 欧米人と比較するとインスリン分泌量が約半分なので、日本人は糖尿病になりやすい(糖尿病型1000万人、境界型1000万人)

- 糖尿病とは

- 自覚症状がない

- 定期的な検査の継続が必要な病気

- 体質も関係する

- 合併症に注意が必要

- 治療法:

- 食事療法 和食を中心に3食きちんとバランス良く

- 運動療法 毎日運動(5,000歩から6,000歩)

- 薬物療法 飲み薬、注射薬

- 正しい知識と定期的な受診 → 血糖値をコントロール

医師編講義のしめくくりの質問コーナーでは、いくつも質問の手があがって、先生はひとつひとつに丁寧に答えていらっしゃいました。とても分かりやすい講義でした。

運動編といえば、この先生。先日NHKの「ためしてガッテン」で血糖値を下げる運動の先生として出演された、京都の有限会社ヒューマンモア代表 松井浩先生です。(写真下)私がお会いするのは5回目でしょうか。

燕市には20年ほど前から健康づくり事業に関わっていただいている先生ですが、「血糖値を下げる不思議なポーズ」の運動の先生としてTV出演後には、全国各地から講演会の依頼が殺到しているとのことです。

松井先生ご自身の実体験が伝わるスライド中は、終始笑い声が絶えません。テンポよく効果的な運動法のデモンストレーションも行います。

ポールウォーキングのデモ(写真下)。(転倒予防、腕の振りが大きくなるため、消費カロリーが増えます)

TVで紹介されたのは、短時間でも効果的な「スクワット」。正しい姿勢でゆっくり10まで数えながら(または息を吐きながら)10回行い、数分の休憩をはさんで3セット行います。これを週に2回。(毎日やる必要はありません)

参加者には、スクワットの注意点や自己チェック用のリーフレットが渡されました。正しい姿勢で行わないと効果がなかったり、膝や腰を痛める原因になります

松井先生はアニメ「キン肉マン」のように筋骨隆々ですが、かつては細い時期やメタボ体形だった時期があったことが講義中のスライドで明かされ、爆笑をさそっていました。

12月4日火曜日には、「食事編」と題して糖尿病予防講座が開催されます。こちらは「ワンコインで体験!満足まんぷくヘルシーランチ」40名まで、事前申込みと昼食代500円が必要です。ぜひお申込みください。

子ども食堂に関するセミナー

2018年11月14日 水曜日、21日 水曜日 場所:中央公民館

昨年実施したひとり親家庭等を対象とした生活実態調査の結果を踏まえ、子どもの居場所づくりとして「子ども食堂」の普及と拡大を図るためにセミナーを開催しました。

アドバイザーとして特定非営利活動法人にいがた子育ちステイション理事長の立松有美さんをお招きしました。

立松さんは県内初となる子ども食堂を開設した中心メンバーの一人です。

1日目(14日)は「子ども食堂の立ち上げについて」、2日目(21日)は「子ども食堂の運営について」を立松さんらの取り組みの実例を踏まえてお話ししてもらいました。

グループワークでは子ども食堂に関する疑問を出し合い、立松さんから答えてもらいました。

このセミナーが子ども食堂の開設につながり、子どもを地域で育てるという機運が高まることを期待します。

市内の取り組みをいくつか紹介します。

「白山町みんなの食堂」

白山町児童館で毎月原則第3土曜日の午前11時30分から午後1時に開催しています。参加費は幼児50円、小学生100円、中学生以上200円です。開催時間内はいつでも参加できます。詳しくはお問い合わせください。

連絡先090-4534-4675(実行委員会 岩田)

「地域を笑顔にする地域食堂プロジェクト」

吉田地区の会場で不定期に開催しています。子どもはもちろん、誰もが安心してこれる居場所を目指しています。詳しくはお問い合わせください。

連絡先090-3649-7578(担当 河合)/地域を笑顔にする地域食堂プロジェクトへメールを送信

「(仮称)おたがいさま食堂」

重蓮寺(関崎69番地)にて開催を予定しています。詳しくはお問合せください。

連絡先090-2743-2585(担当 関崎)

吉田高校・分水高校合同説明会

2018年11月17日 土曜日 場所:燕市役所つばめホール 天候:曇り

吉田高校と分水高校の合同説明会を開催しました。当日は、来春受験を控えている中学3年生をはじめ、これから進学を考える中学2年生、1年生、そして保護者の皆さんなど約60名が参加しました。

説明は、両校の校長のほか、生徒会役員や両校を代表する部活動の生徒が担当。自分が通う高校の魅力を伝えます。

吉田高校校長先生の説明。「吉田高校サポート協議会」による支援や、来春からのコース変更(予定)についてお話しされました。

また、自転車競技部やアーチェリー部が、吉田高校でしかできない体験を紹介。

分水高校は、顔と名前が分かる関係、個性に応じた丁寧な指導など小規模校ならではの強みを校長先生が説明。

生徒は年間行事や部活動をPRするとともに、ドローンを使って撮影したカヌー部の活動風景を紹介。これも分水高校でしかできない体験です。

市教育委員会からは、燕市・弥彦村・各高校との協働事業を説明ました。

参加された皆さんには、今年の「田んぼアート」で収穫した『合格祈願米』を配布。図柄は、学問の神様・菅原道真公です。

関連リンク

今年9月

今年9月に吉田高校自転車競技部と分水高校カヌー部の練習の様子を取材した写真です。青春ですね。

関連リンク

広報つばめ11月1日号【高校特集号】 (PDFファイル: 11.8MB)

介護・福祉学びの収穫祭 オレンジリングカフェ

2018年11月15日 木曜日 場所:燕市役所つばめホール 天候:晴れ

オレンジリングカフェは、認知症の人や認知症の人を介護している家族、専門職、認知症サポーター、地域で暮らす人、誰もが自由に集える場です。気軽にお茶を飲みながら、参加者同士が情報交換したり、介護者に専門職からアドバイスを受けたり、講座やリフレッシュのためのイベントに参加したりできる場所です。今回は、認知症サポーターへのプレゼント作りです。

コーヒーやお茶、お菓子を手に、今回はプレゼント作り。折り紙の「ロバ隊長」と、ミニ版「ロバ隊長」作りです。

こちらは、折り紙版の「ロバ隊長」作り。職員手作りの説明書があるので、説明書のとおりに折っていくと完成します。

私も折ってみました。耳に角度を付けるので、ちょっとだけコツがいりますが、なんとか完成。ロバだから茶色かなと思ったら、ちょっと見づらいかも。口を折り曲げてから鼻を描くのに、折り曲げるのを忘れてました。

こんどは、フェルトと綿で作る、ミニバン「ロバ隊長」製作のテーブルにお邪魔しました。

こちらは完全手作業。型紙を使って、二枚一組にしてフェルト切り抜きます。

次に、針に糸を苦戦しながら通し、縫い合わせていきます。

お腹のところは最後にして、そこから綿をつめて、最後に縫い合わせれば完成です。

会場の隅には、スクエアステップエクササイズ用のマットが1枚しかれており、スクエアステップサポーターがいました。燕市では転倒予防・認知症予防のための運動のひとつとして、普及活動が行われています。

時間いっぱいになるまで、たくさんの方々が手を動かしながら語り合っていらっしゃいました。

リンク

(長寿福祉課)

(注意)燕市では社会福祉協議会主催で体験会を行っています

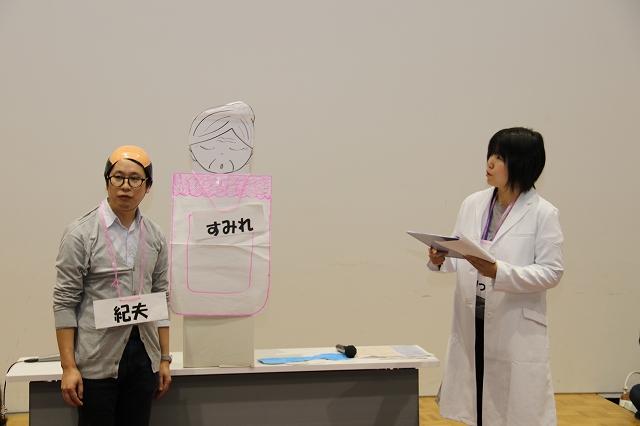

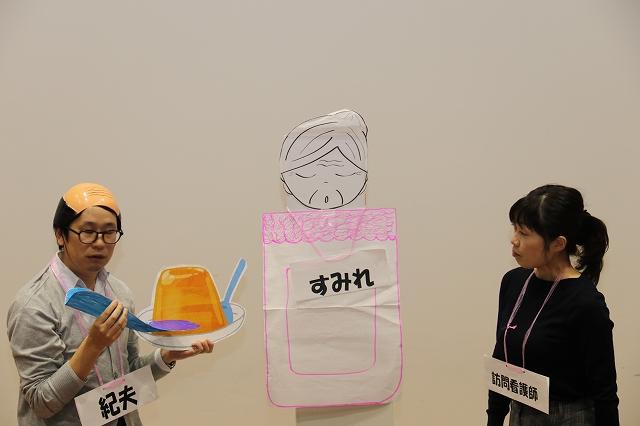

介護・福祉学びの収穫祭 在宅療養出前講座(拡大版)

2018年11月14日 水曜日 場所:燕市役所つばめホール 天候:晴れ

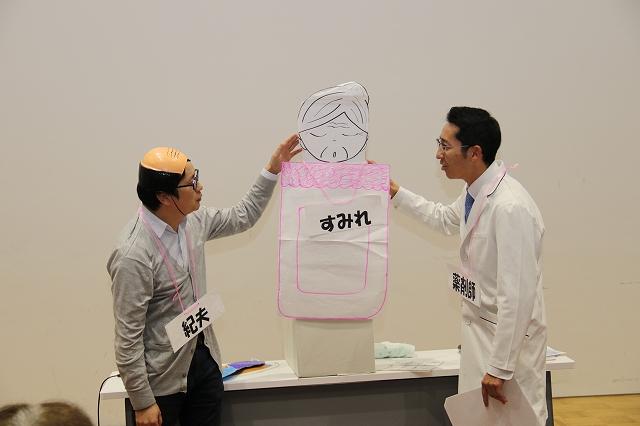

在宅医療とは、たとえば通院がむずかしい人が自宅などで医師・看護師などの訪問を受けることですが、薬剤師やヘルパーさんが関わる場合もあります。今回の出前講座では、燕・弥彦医療介護センター(在宅医療推進センター・在宅医療・介護連携支援センター)の職員(写真左3名)と、燕薬剤師会副会長の荏原健志さん(おひさま薬局|写真右)をお招きして、寸劇をとおして学ぶ講座となりました。

寸劇をとおして在宅療養を学んでもらうため、役名の紹介がありました。

ナレーションと主治医の役、センター職員。

紀夫・すみれご夫妻役と、デイサービス職員・訪問看護師役の、ともにセンター職員。

そして、「薬剤師役」の薬剤師・荏原さん。

寸劇のあらすじ:デイサービスの職員が登場、すみれさんを迎えに来ますが。

(赤いジャンパーは、下町ロケットをPRしたいということで、お貸ししたもの)

今日は食欲もなく、体調がすぐれないとのことで、「すみれ」さんは在宅で様子を見ることになり、デイサービス職員は帰ります。こんどは、主治医の先生に診に来てもらいます。

無理をしないで、在宅で様子を見ることになりました。こんどは、看護師が様子を観察に来ます。

食事の様子を観察する訪問看護師。すみれさんが寝ている状態で食べさせようとする紀夫さんに、誤嚥のキケンがあるからと身体を起こしてから食べさせるようにアドバイスします。

そして、薬の専門家の薬剤師の訪問も受け、薬はちゃんと飲んでいるかを確認したり、薬のことを「紀夫」さんに説明しています。もし薬が合っていないようだったりした場合、主治医の先生と相談をしてくれます。

さすがは薬の専門家、いろいろと「紀夫」さんにアドバイスをしてくれています。

さて、その後の展開はどうなるのでしょう。続きは、ぜひ本物の寸劇をご覧になってご確認ください。

寸劇中、一度も台本などに頼ることなく、せりふをそらで言えた4名の役者さんたちに感服しました。

講演後の会場は、相談やお話でにぎわっていました。

次回の在宅療養出前講座はバージョンアップ版と称して「歯っぴーフェア2018」イベントにて、燕市保健センターで11月25日 日曜日 午前9時45分から午前10時45分に開催予定です。ゲスト講師は小湊歯科医院の小湊元さんです。どんな寸劇になるのか、とても楽しみです。

リンク

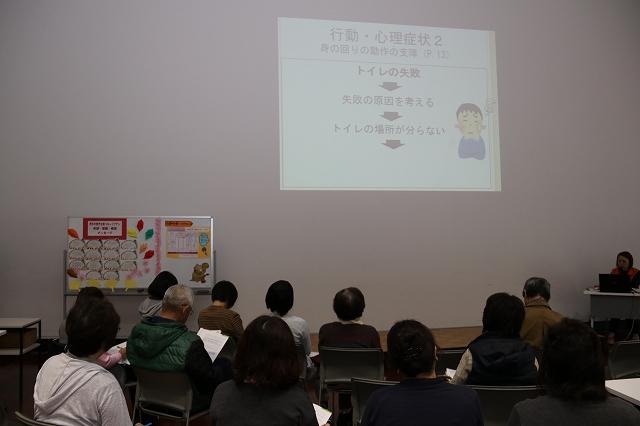

介護・福祉学びの収穫祭 認知症サポーター養成講座

2018年11月13日 火曜日 場所:燕市役所つばめホール 天候:雨

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、地域で認知症の人やご家族に自分でできる範囲の手助けする人のこと、全国規模でサポーター養成講座が展開されており、講座を受講した認知症サポーターの数は2018年9月までの累計で一千万人を超えています。燕市の認知症サポーターの数は2018年春の時点で約6,000人ですが、少しずつ増えています。

認知症サポーターキャラバンのマスコット、ロバ隊長。

包括支援センター職員の手作りです

通常サイズのロバ隊長はこちら。長寿福祉課や、認知症サポーターのいる施設・機関にいます。

今回の認知症サポーター養成講座では、スライドを見ながら認知症のことを学びました。

講師は介護・福祉学びの収穫祭に参加の職員の皆さんが分担されました。

- スライドの内容

- 認知症を理解する

- 認知症とは?

- 認知症の症状

- 中核症状

- 行動・心理症状とその支援

- 認知症の診断・治療

- 認知症の予防についての考えかた

- 認知症の人と接するときの心がまえ

- 認知症の人への支援とは

- 認知症介護をしている人の気持ちを理解する など

- 認知症を理解する

- 認知症サポーターについて

認知症サポーターのできることなど、認知症の人やその家族への支援の在り方を学びました。

受講後のアンケートに答えると、認知症サポーターのあかし、「オレンジリング」のほかに、燕市では缶バッジももらえます。

オレンジリングは、旧タイプ(向かって右)と新タイプ(左)があります。新しいほうは色味が異なるのと、ロバ隊長のシルエットがプリントされています。私も認知症サポーターなのですが、最近は新しいほうを名札にぶらさげるようにしています。

講座を終えた皆さん、アンケートに記入を終えるとオレンジリングと缶バッジを受け取り、これを機会に職員とお話したり、介護・福祉学びの収穫祭の展示コーナーをながめたりしていました。

リンク

(長寿福祉課)

おすすめリンク

認知症サポーターキャラバン(全国キャラバン・メイト連絡協議会のサイト)(外部リンク)

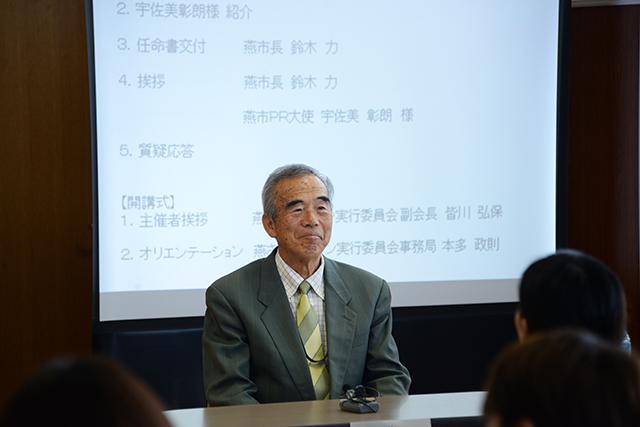

宇佐美彰朗さん燕市PR大使任命式&ランニングクリニック

2018年11月11日 日曜日 場所:信濃川河川事務所大河津出張所 天候:晴れ

男子マラソンでオリンピック3大会出場。1970年の第24回福岡国際マラソン選手権大会で当時の日本最高記録を打ち立てるなど数々の偉業を成し遂げた、マラソン界の生ける伝説・宇佐美彰朗さんが燕市PR大使に就任されました。この日は任命式とランニングクリニックを行い、定員を超える50人以上の市民ランナーが参加しました。

燕市PR大使には、燕市ゆかりの方で、文化・芸能・スポーツ等の分野で活躍されている方々を任命させていただいています。宇佐美さんは6人目のPR大使です。(リンク:燕市PR大使)

任命式の後は、ランニングクリニック。スーツからジャージに着替え、雰囲気も変わりました。さすが、東海大学名誉教授。ユーモアも交え、わかりやすい説明です。参加された皆さんも納得の表情。

講演に続いては外に出て、実際に動いて指導。天候にも恵まれました。ゴムチューブを使ってランニングフォームを確認したり、坂道を利用してのトレーニングなど1時間ほど汗を流しました。

参加いただいた皆さんありがとうございました。次は来年4月の「燕さくらマラソン大会」でお会いしましょう。

「燕マラソン大会」は来年30回目を迎え、コースを新たに「燕さくらマラソン大会」に生まれ変わります。2019年2月28日(木曜日)までエントリー受付中です。(外部リンク:燕さくらマラソン大会公式ホームページ)

関連リンク

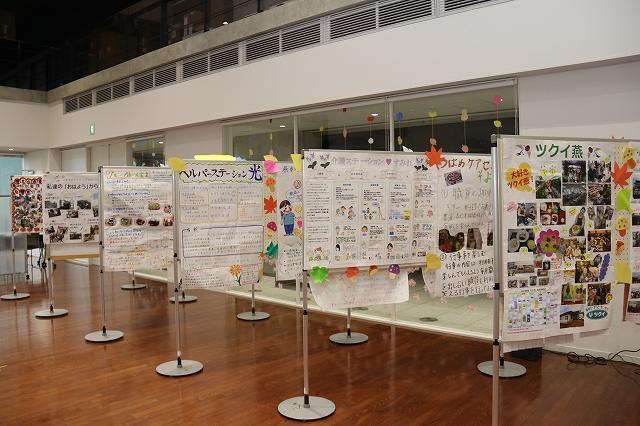

介護・福祉学びの収穫祭 開催中(11月10日~16日)

2018年11月10日 土曜日 場所:燕市役所つばめホール

11月10日 土曜日から16日 金曜日までの一週間を「介護・福祉学びの収穫祭」と題し、介護・福祉のイベントが燕市役所つばめホール開かれています。一週間を通じて、介護施設PRポスターや介護職員への感謝メッセージの掲示、介護全般に関する相談を受け付けているほか、介護職員等表彰式、認知症サポーター養成講座、在宅医療出前講座、オレンジリングカフェなどが期間中に開催されます。

初日はあいにくの小雨模様のため出足が遅いようでしたが、平日だとなかなか都合がつかない、相談に来られない方々のために土曜日、日曜日スタートの開催となりました。

時計が進むにつれて、次第に介護施設PRポスターに目を通す人や、職員に話しかける人たちの姿が見られました。

介護施設のPRコーナーには、それぞれの施設が作成した施設紹介記事が貼られていました。

カワイイ飾り付けを心がけたという、職員手作りの飾りつけです。

感謝メッセージ掲示コーナーは、記念撮影もできます。

つば九郎、ロバ隊長、つばPと一緒に写真が撮れます。これを機会に、福祉・介護について学んでみませんか。

リンク

(長寿福祉課)

燕市交通公園は11月16日から冬期閉園も、11月の週末は特別開園

2018年11月17日・18日・23日・24日・25日に特別開園 場所:燕市交通公園(悪天候の場合は乗り物運行は中止)

今春から大きな遊具が新しく整備された燕市交通公園、例年なら11月15日までの開園、冬期間閉鎖、春から開園となるのですが、今年は週末に特別開園を行うそうです。まだ行ったことのない方のために、ちょっとだけご紹介します。

今夏に行われた燕第一地区まちづくり協議会の「みんなで作る案山子」の一部が、児童研修館「こどもの森」前の道路に面して現在も展示中です。

大河ドラマ「西郷どん」も、間もなく最終回でしょうか。

さて、交通公園というだけあって、遊びながら、乗り物に乗りながら交通ルールが学べる場所となっています。

信号機、なんかレトロな感じですね。

自転車の貸し出しなどもあります。

昭和感たっぷりの年代物の郵便ポスト(燕東郵便局に設置されたもの)。カエルくん。

人気のゴーカートはコースが立体交差で1周560メートル。ちょっとしたレーサー気分が味わえるかも。

そして、サイクルモノレールは1周200メートル。自転車のように足でこいで進むので、いい運動になります。今の時期だと紅葉を見ながら空中散歩という感じでしょうか。

隣には芝生広場や管理棟(休憩スペース)と、広い駐車場があります。

ベンチには名前が刻まれているものがあります。「かがやきベンチ」です。

管理棟には自販機やトイレ、休憩スペースなどがあります。

好天の週末ともなると、おおぜいの家族連れで賑わい、駐車場が満杯になることもあります。

会場案内図はこちら(都市計画課の看板)

芝生広場のところの、ツツジでしょうか、すっかり冬支度が整っていますね。

児童研修館こどもの森も同じ敷地にあります。

FM放送局の「ラヂオは~と」もあります。平日午前などのスタジオでの公開生放送中は、収録の様子を見学できます。

燕市交通公園には、いろいろな施設が集まっています。道路を渡れば、燕市体育センターにも行けます。

リンク

燕市交通公園 トップページ(外部リンク|指定管理者:交通公園運営グループ)

(子育て支援課)

(都市計画課)

ラヂオは~と 燕三条エフエム放送 トップページ(外部リンク|燕三条エフエム放送株式会社 RADIO HEART 76.8MHz)

農業まつり2018

2018年11月4日 日曜日 場所:燕市役所

燕・吉田・分水地区の農業まつりがひとつになって今年で6回目の開催となった燕市の農業まつりが「食と農ふれあい感謝祭 燕市農業まつり2018」と題して開催されました。今年は晴天にめぐまれ、コーナーによっては早々と売り切れてしまうところもありました。

大人気のサービスコーナー、ジャンボ鍋による豚汁サービスには長蛇の列ができ、まちづくり広場のほうまで列がのびました。

柄杓ですくってから大鍋に移して、それから配膳されます。

燕市で大規模ロケが行われている、下町ロケットのコーナーでは、パネルを見ながら撮影場所を推理する人、そして燕市のブランド米「飛燕舞」の「下町ロケットパッケージ」を買い求める人がたくさんいらっしゃいました。

早々と売り切れが出るテントがある一方で、健康づくり活動に奉仕される皆さんもいらっしゃいます。

今回は減塩アンケートと、清涼飲料水に含まれているのと同じ甘さの砂糖水を試飲しました。炭酸や香料が入っていないと、すごく甘く感じることが分かりました。市販の清涼飲料水を飲むと、その甘さに気づきにくいことに初めて気づかされます。

塩分・糖分のとり過ぎは病気の元。

ほかにも球根や元町きゅうり、おにぎりの無料配布が行われました。総合司会はお笑いタレントの「出来心」のお二人。昨年の「ジャックポット」のお二人の後輩にあたるそうです。もちつき大会では大きなかけ声をかけて二人で会場を盛り上げていました。

もちつきには一般の方や職員も参加、しめくくりは子どもたちです。ご家族はシャッターチャンスを逃すまいと、わが子に向かってパチリの連続です。

つきたての餅のふるまいサービスも、このあとすぐに売り切れとなってしまいました

同日開催された空き家総合相談会、今回は「空き家にしないための工夫」を司法書士の先生から教わるセミナーが開催。市内の空き家に関するお悩みに、活用・不動産・建築・管理・権利関係の専門家が無料で相談に乗っていらっしゃいました。

水と土の芸術祭2018×大河津分水 リレーションシッププロジェクト 展示解説とフィールドガイド

2018年11月3日 土曜日 場所:信濃川大河津資料館および大河津分水公園(旧可動堰|新・旧洗堰)

3年に1度新潟市内で開催されている「水と土の芸術祭」の関連企画として、信濃川大河津資料館の2階で10月14日から12月16日まで「Diveided Water山本糾写真展」が開かれています。今回は、山本糾さんご自身による展示写真の解説と、水と土の芸術祭チーフキュレーター長縄さんのトークを交えながら、展示作品におさめられた旧可動堰と新洗堰に実際に足を運びながらの解説を聞くことができましたので、少しご紹介します。なお、山本糾さんの作品を掲載することはできませんので、ぜひ大河津分水資料館2階で作品をご覧になってください。

2階で展示中の山本糾作品には、新洗堰、旧可動堰そして10キロほど先の分水路河口にある第二床固(だいにとこがため)などのほか、関屋分水、山ノ下閘門などがおさめられていますが、そのひとつひとつの撮影時の苦労話をうかがいました。

天候が良くないときは何度も現場に足を運んで取り直すことをされたそうです。一般的には、陽ざしが強すぎるとダメとか、時間帯を変えて撮るとか言いますが、背景に「もや」がかかっていることで洗堰がよりくっきり浮かび上がってきたのだそうです。

お話の次は、いよいよ実際に撮影された現場に行って、そこでの撮影秘話をうかがいました。まずは旧可動堰です。

普段は近くに立ち入ることができない場所ですが、許可をもらって、安全対策をした上で、撮影時と近い場所から旧可動堰を見て、素人なりに撮影してみました。山本糾先生の作品はすべてモノクロ作品なのですが、モノクロだからこそ伝わる・感じ取れるものがあるように作品を観たときに感じました。

残念ながら水たまりが多くて撮影時と同じ場所から見上げることはできませんでしたが、ちょっと近いところからねらいました。

フィールドガイドはこの方、樋口勲さんです。「可動堰」「新信濃川」のプレートのお話や、コンクリートの土台の形状は、嵩上げによるもので、それだけ年代を感じることができるという説明がありました。

旧洗堰から先に、新可動堰をながめることができます。

次に向かったのが、新洗堰ですが、その前に旧可動堰の前にある可動堰竣工記念碑を見ました。

よく見ると表面の上部には鳥が描かれていて、「ヤタガラス」なのだそうです。

そしてこちらは、治水紀行之碑。佐久市出身の書道の大家、比田井天来の書が刻まれているそうです。

鮭の遡上がそろそろなのかと気になります。

新洗堰のタイルの色はピンクなのだそうですね。大河津分水といえば桜ですので、桜カラーということだそうです。

写真展の作品はここの反対側から撮られた作品と、正面から撮った作品などが展示されています。展示期間は12月16日日曜日までです。信濃川大河津資料館の2階です。(月曜日定休、ただし祝日の場合は開館、翌日定休)

ひと月ぶりの大河津分水でしたが、ところどころすすきがきれいに穂をのばしていました。

国上山・弥彦山がきれいに映っていました。

お知らせ:大河津分水さくら公園は11月30日までの開園となり、冬期間は閉鎖となります。冬桜や寒桜が間もなく見頃です。

リンク

三ツ星給食プロジェクト 新メニューお披露目会

2018年11月1日 木曜日 場所:燕西小学校 天候:くもり

給食にもっと興味を持ってもらおうと、燕市出身の料理研究家である村山瑛子さんと学校給食センターが協力して新メニューの開発を今年の4月から取り組んできました。

ついにこの日、市内の各学校の給食に新メニューが登場。燕西小学校では、村山さんも参加してお披露目会が行われました。

「新メニューを通じて地元食材や給食に興味をもってほしいと思います」。新メニュー開発の思いを語る村山さん。

新メニュー「トマみそカレー豚丼」。

豚肉やタマネギ、きのこ、トマトを炒めたみそカレー味で、季節によって使う野菜を変えていきます。燕産のみそ、野菜、米などを使用し、地産地消も推進しています。

給食を楽しむ村山さんと子どもたち。

あっという間に完食。

子どもたちにとって思い出に残るような人気定番メニューが、また一つ加わりました。

リンク

(学校教育課)

過去のWeb版カメラびゅう(2016年1月~)

過去のWeb版カメラびゅうのデータはこちらからご覧いただけます。

Web版カメラびゅう過去ログ一覧リスト

2019年

平成30年(2018年)

平成29年(2017年)

平成28年(2016年)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

総務部 広報秘書課 広報広聴係

〒959-0295

新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8363

更新日:2021年03月01日