web版カメラびゅう2019年12月分

web版カメラびゅう2019年12月分

web版カメラびゅうは、広報つばめでは紙面の都合上お伝えできないことや市内で行われているイベントの様子などをお伝えします。

(最終更新日:2019年12月27日)

- カロム クリスマス大会(2019年12月21日 土曜日)こどもの森

- まちのでざいんINよしだ~冬のよしだをでざいんしよう!!~(2019年12月21日 土曜日)吉田いちび通り商店街

- 燕市認知症支援セミナー 『認知症の予防と共生』(2019年12月7日 土曜日)分水公民館

- クラフト粘土でつくるお正月かざり(2019年12月7日 土曜日) 吉田児童センター

- 「怒りの上手なコントロール」こころの健康講座 石橋幸滋先生(2019年12月5日 木曜日)中央公民館

- ロマンドール教室「毬びな作り」(2019年12月2日 月曜日)吉田公民館

- 「手話でつながる、手話でつなげる」 NHKEテレ手話ニュースキャスター中野佐世子さん講演会

(2019年12月1日 日曜日)中央公民館 - スワローズファンイベント「ネホリハホリ」(2019年12月1日 日曜日) 分水公民館

みんなともだちカロム クリスマス大会

12月21日 土曜日 場所:こどもの森 天候:くもり

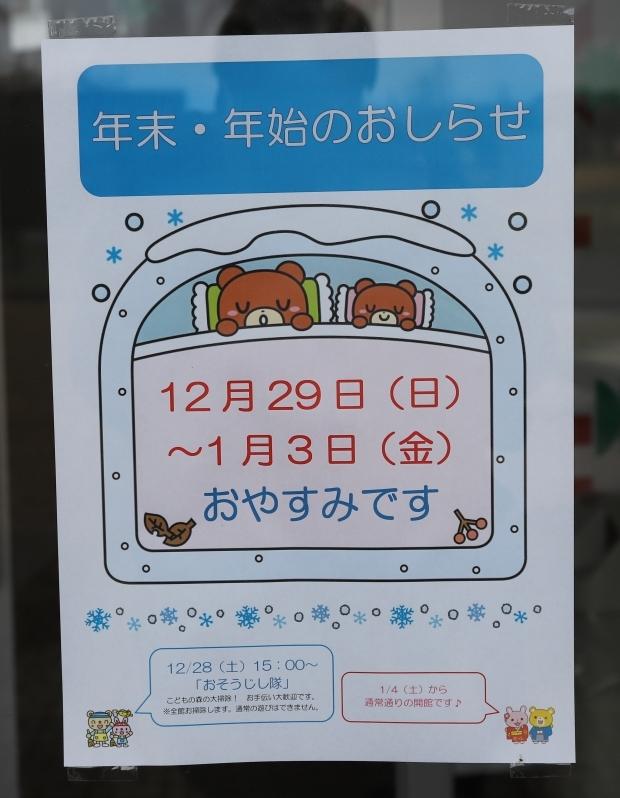

カロムのクリスマス大会がこどもの森で開催されました。(こどもの森は年末年始はお休みです)

9月に地場産センターリサーチコアでC1カロム全国大会が開催されたことをお知らせしました。

今回はカロムの一年をしめくくりクリスマス大会がこどもの森で開催されました。せっかくなので、カロムのことを少し。カロムゲームとは、2人か4人で対戦するおはじきのようなゲームです。起源は外国、日本では滋賀県彦根でとても普及しています。東北震災のあと、復興の支援になればと福島県いわき市で「みんなともだちカロム」プロジェクトが誕生しました。

(彦根でよく見かけるボード)

(みんなともだちカロムのボード)

みんなともだちカロムのボードには、中央に福島の鳥 キビタキとオオルリが描かれています。

(デザイン:みんなともだちカロム・Paragraph|外部ページ)(みんなともだちカロム|(外部ページ)

その周囲に12個のドットがあるのは、少人数でも遊べるように考えられているからです。みんなともだちカロムはグッド・トイ2019アワードを受賞しました。

さて、12月21日の曇天模様のもと、クリスマスカロム大会@こどもの森のシングルス部門には16名が参加。リーグ戦の時間制限を1試合あたり5分としました。

実は私も参加したのですが、1勝2分負けなしでリーグ戦を通過できると思いきや、得失点差でトーナメントには進出できませんでした。1位通過はもちろん、全国大会準優勝経験者でした。

シングルス決勝トーナメントは8名で争われ、決勝のみ時間制限なしとし、それ以外は試合時間を5分に制限

しました。

時間制限があるときは、制限時間終了までにできるだけ盤上の自分の駒の数を減らしておくことが大切ですが、終了間際になって大逆転なんてこともよく起こります。

ペナルティ(ストライカーやジャックを誤ってポケットに入れてしまったり、自分の色の駒をボード外にはじき出してしまったりして盤面中央に駒を積み上げて置くこと)で、高く積みあがることもあります。

やはり実力というか、経験のある人が最後まで残ることが多いですね。(↓全国大会準優勝者)

小さな大会ではありますが、賞状も自前で用意して、表彰です。1位はあかりさん、2位はれおさん、3位はあきみつさんでした。

ランチ休憩をはさんでの、午後からはダブルス戦となりました。

お腹がふくらんだところで、午後からはダブルス戦が行われ、優勝はしおた・ながいペア、準優勝はひろし・かねこペア、3位はあきみつ・れおペア(敬称略)が勝ち取りました。

ところで、みんなともだちプロジェクトの中川ひろたかさんが1月26日 日曜日に中央公民館で公演されます。3世代向けバンド☆コンサートです。

まちのでざいんINよしだ ~冬のよしだをでざいんしよう!!~

2019年12月21日(土曜日)場所:吉田いちび通り商店街 天候:曇りのち雨

定期露店市と同日に開催されたこの催し。午後からあいにくの雨となりましたが、家族連れなど約800人が訪れました。

商店街の人たちと燕ジョイ活動部などが協力し、来た人たちに楽しんでもらうための企画が多数行われました。

空き家再生をテーマにJR越後線沿線で空き家を使って活動している人たちから、取組内容を紹介してもらうトークセッション。

クリエイターユニット401(広報つばめ2019年9月1日号「シリーズひと」で紹介)の作品を公園や商店街に設置。

広報つばめ2019年9月1日号「シリーズひと」は、以下のリンクをご覧ください。

まちにいるトナカイを探す「商店街ミッションウォーク」。掲示されている問題を解きながら商店街をめぐる「謎解き×探検」。子ども向けの音楽ワークショップ。

空き店舗で雑貨やコーヒーなどの販売を行ったミニマルシェ。商店街のベンチ背面に落書きをするワークショップ。

豚汁の無料配布や飲食ブース。空き家を改装したカフェTokoToko(広報つばめ2019年7月1日号「シリーズひと」で紹介)での生演奏ライブ。

広報つばめ2019年7月1日号「シリーズひと」は、以下のリンクをご覧ください。

訪れた人たちは、冬の吉田を楽しんでいました。

関連リンク:つばめ若者会議 活動報告(外部ページ)

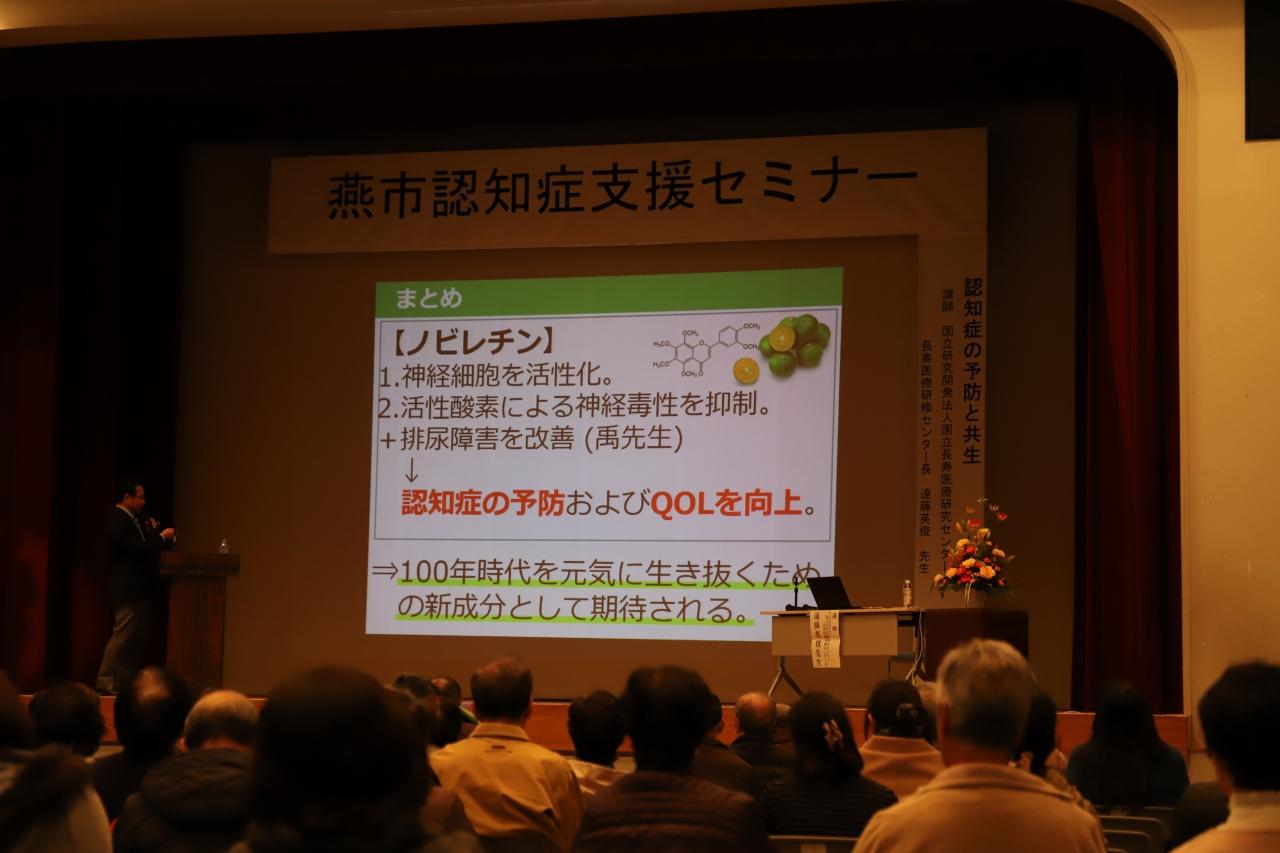

燕市認知症総合支援事業 認知症支援セミナー『認知症の予防と共生』国立長寿医療研修センター長 遠藤英俊先生

2019年12月7日(土曜日) 場所:分水公民館 天候:はれ

2019年度の燕市認知症支援セミナーが、健康番組等でもおなじみの遠藤英俊 国立長寿医療研究センター長をお迎えして開催されました。

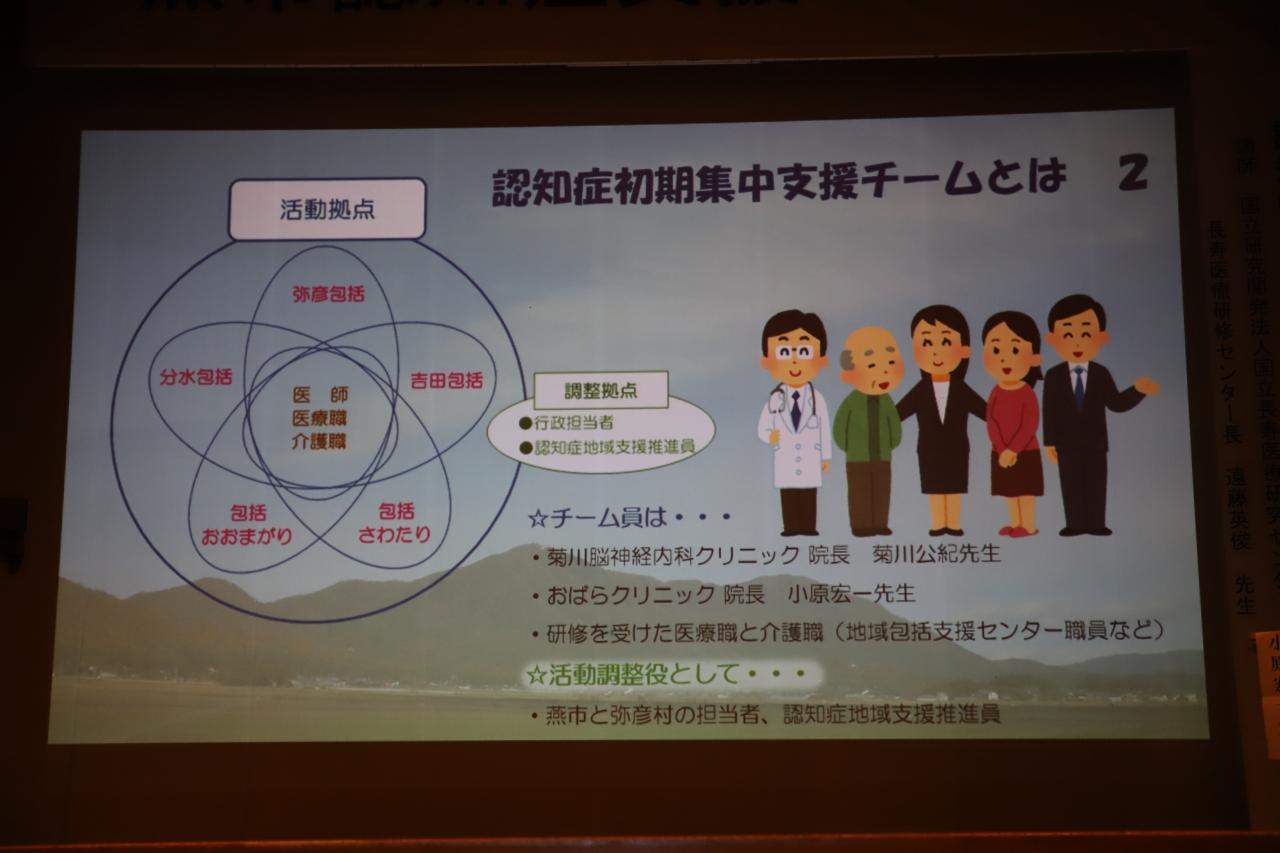

講演会に先立ち、燕・弥彦認知症初期集中支援チームの活動報告があり、燕市認知症サポート医の小原宏一先生、弥彦村認知症地域支援推進員の多賀めぐみさん、燕市認知症地域支援推進員の力石雅博さんがご登壇され、活動報告がありました。

燕・弥彦認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート医(菊川公紀先生・小原宏一先生)と、国の研修を受けた医療職と福祉職の合同チームのことで、燕市と弥彦村の行政担当者や認知症地域支援推進員も活動の調整を担っています。燕市・弥彦村に在住の方で認知症のことで不安を抱えているご本人・ご家族の相談を受け、生活の質を下げることなく自分らしく暮らすことができるような支援や助言、提案などを行っています。

集中支援チームによる活動報告 概略の説明

集中支援チームによる活動報告 活動報告や相談事例

集中支援チームによる活動報告 サポート医としての立場から

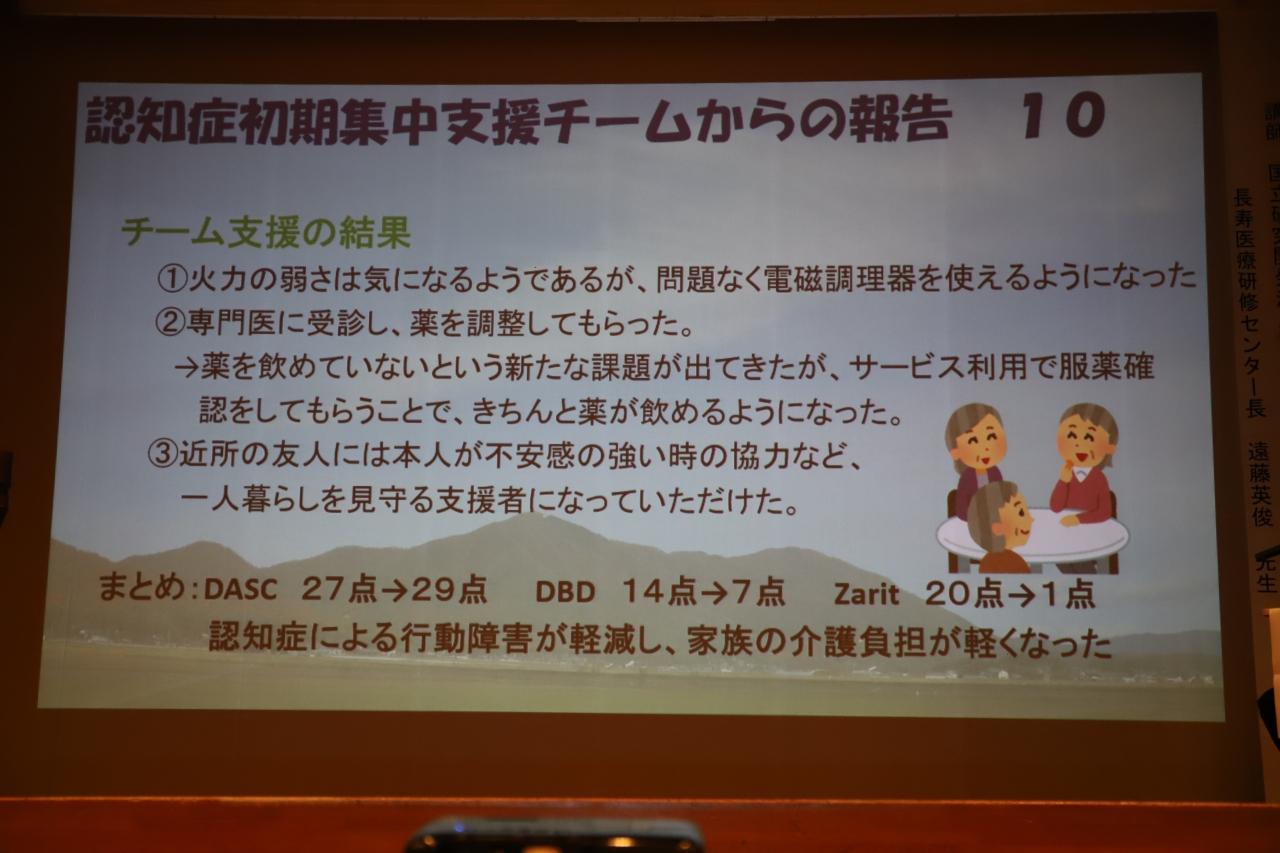

集中支援チームによる活動報告 実際の相談事例と支援の結果

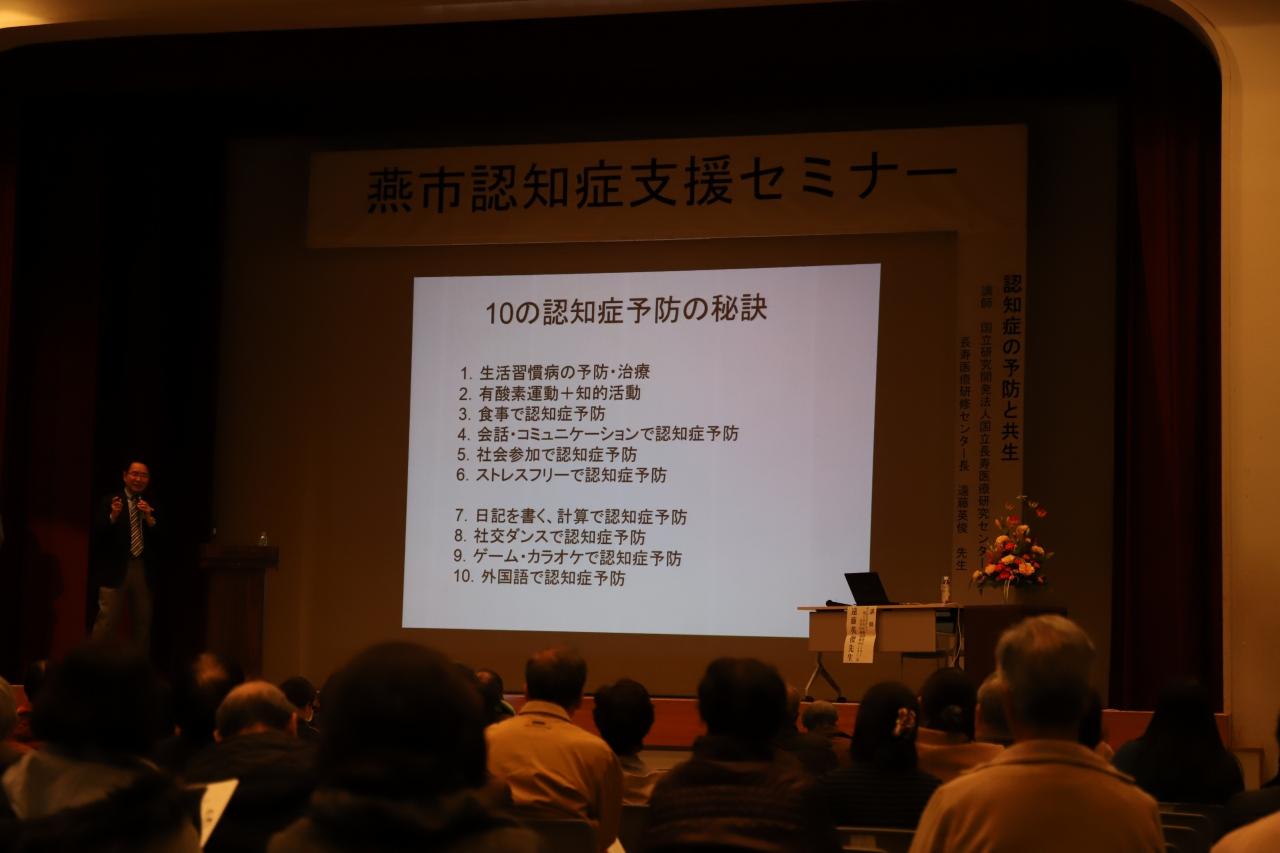

活動報告のあとは、いよいよ遠藤先生のご登壇です。健康長寿にスポットをあてたテレビ番組や講演会などでもご活躍で、現在は国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長をお務めです。

今回のテーマは「認知症の予防と共生」。まずは認知症について学びます。

- 認知症の種類は「アルツハイマー型」「脳血管性」「その他(レビー小体型ほか)」で、割合が高いのはアルツハイマー型。

- その危険因子として注目されてきたのが脳内物質のアミロイドβと呼ばれるたんぱく質。それが増えてくると発症する。増やさないようにすることが大切。(減らすことは今はできないが、新薬ではできる)

今たいせつなのは、予防をすること、病気が進まないようにすること。

- 生活習慣病の予防・治療が重要(生活習慣病にかかっている人は、2倍も3倍も認知症になりやすい)

- 有酸素運動+知的活動(コグニサイズの重要性、ただ動くだけではだめで脳の活性化が必要)

- 食事で認知症予防(認知症になりにくい栄養素を含む食べ物を積極的に摂取するようにする)

- 会話・コミュニケーションで認知症予防(人とかかわることで脳が活性化される)

- 社会参加で認知症予防(何もしないでボーっとしているのは発症の要因)

- 日記を書く、計算で認知症予防(一日一行でもいいので、字を書く。計算は引き算をする。100から7ずつ引いていく(100、93、86、79、72…)、など)

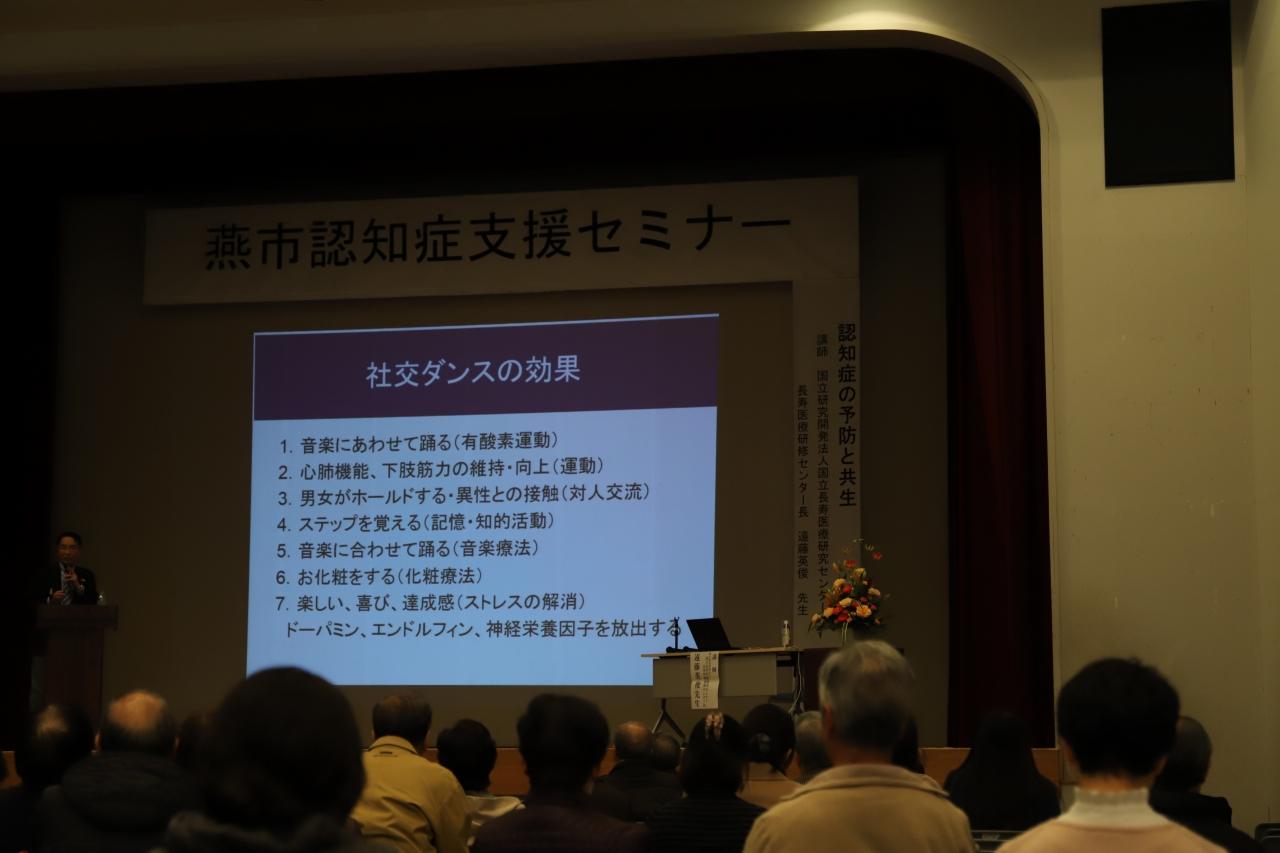

- 社交ダンスで認知症予防(運動や脳の活性化だけでなく、社交的な要素も含まれる)

- ゲーム・カラオケで認知症予防(人生ゲームや、カラオケで声を出すこと)

- 外国語で認知症予防(脳の活性化が期待できる)

たとえば、ポリフェノールなら赤ワイン(飲みすぎ注意、2杯まで)などに、ノビレチンはシークワーサーなど柑橘類に多く含まれています。緑黄色野菜・果物・青魚などにも認知症予防につながる栄養素が含まれているので、それらをバランスよく摂取することが大切。

ウコンの(カレーライスなどに含まれる)クルクミンもよい。スパイスがたくさん含まれるカレーライスをよく食べるインドの人と、そうではないアメリカの人を対象に十年間の追跡調査を行った結果、認知症の発症率がインドの人のほうが4分の1だった。これはクルクミンがアミロイドβがたまらないようにしてくれることが要因と考えられている。

休憩時間をはさんで、(公財)健康・体力づくり事業財団の冊子「今日から始めよう!認知症予防はカラダづくりから」に目を通しながら、さらに認知症の知識を高め、認知症の危険因子を減らし保護因子を増やす実践に取り組みました。

(外部リンク|公財 健康・体力づくり事業財団|出版物のご案内より)

認知症の危険因子は遺伝的要素と生活様式などの環境的要素のふたつ、その中でも生活様式が発症に大きくかかわっていることを講演会では学びました。

運動面では『 コグニサイズ』の実践をしてみました。

コグニサイズとは、 国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防運動プログラムのことで、Cognition(コグニション=認知)× Excercise(エクササイズ=運動)が元になった言葉です。たとえば、足踏みしながら数を数え、3の倍数のときだけ手をたたく。あるいは、ペアで向かい合って足踏みしながら、「しりとり」を行う。散歩しながら引き算の計算を続けるなどの、ちょっとした運動に頭を使う作業を加えたものです。 会場の皆さんとは足踏みしながら手をたたくことをまずやってみました。

次は、 後出し負けジャンケンです。負けジャンケンですから、先生がパーを出したなら、こちらはグーを出して負けるのが正解なのですが、つい勝とうと思うクセでチョキを出してしまうところを、頭フル回転でグーを出すことで脳内が活性化されるそうです。

社交ダンスは特に先生のおすすめです。有酸素運動・対人交流・記憶・音楽療法・ストレス解消などのさまざまな要素が含まれているからだそうです。

定年退職後の社会参加がとても大切で、社会活動からは引退しないで、新しい仕事や役割をみつけるか、地域の役やボランティアに参加するようにしましょうとのお話でした。

次のテレビ出演予定は1月下旬頃だそうで、今からどの背広を着ていこうか思案されているとか。講演会終了後には、先生はたくさんの関係者の方々に囲まれて名刺交換が行われていました。

リンク

国立長寿医療研修センター長 遠藤英俊先生(国立長寿医療研究センターのサイト)(外部ページ)

(長寿医療研修センター長)

講演で使用したリーフレット(公財 健康・体力づくり事業財団のサイト)(外部ページ)

(長寿福祉課)

(健康づくり課)

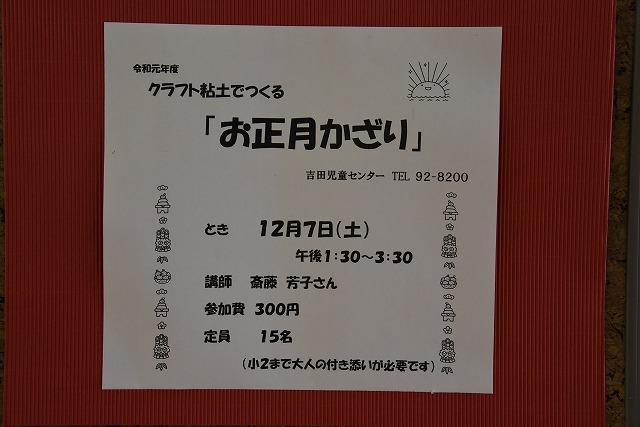

クラフト粘土でつくるお正月かざり

2019年12月7日(土曜日) 場所:吉田児童センター 天候:晴れ

毎年恒例のクラフト粘土でつくるお正月かざり教室に6組14人が参加。

講師は斎藤芳子さん。お正月かざりをつくる予定でしたが、クリスマスも近いということで、クリスマスツリーにも挑戦します。

早速、作成開始。

子どもたちは集中してつくっていました。お父さん、お母さん、おばあちゃんはお手伝い。

クリスマスツリーが出来上がってきました!

続いて、お正月かざり。粘土で来年の干支「ねずみ」をつくります。

かわいらしい「ねずみ」の着物姿。立体的な「椿」も上手にできました。

ついに完成! 表面はクリスマス、裏面はお正月です。クリスマスとお正月が待ち遠しいですね。

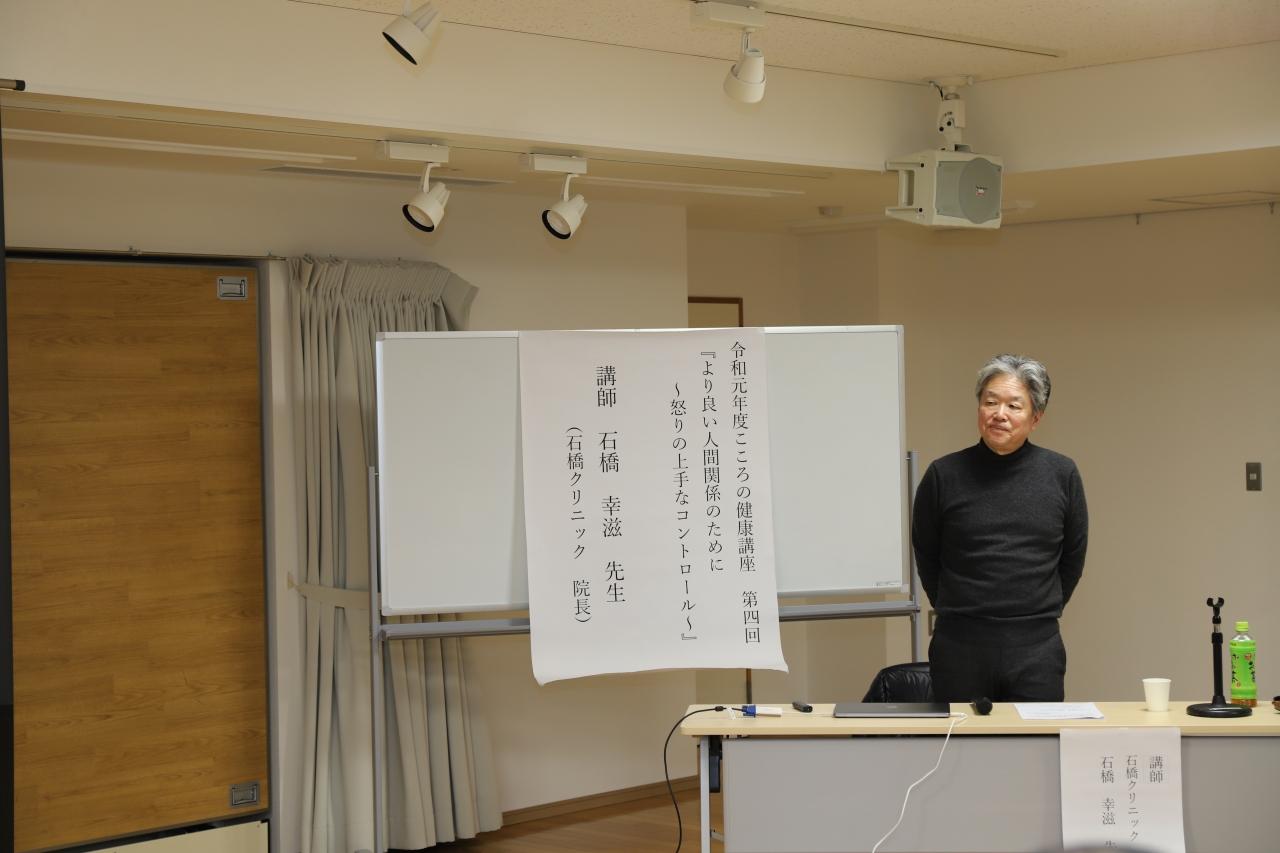

こころの健康講座「より良い人間関係のために」怒りの上手なコントロール 石橋幸滋先生

2019年12月5日(木曜日) 場所:中央公民館 天候:くもり

心の健康講座第4回が中央公民館で開催されました。本年度最終回は、前回に引き続き石橋クリニックの石橋幸滋先生にご講演をいただきました。今回のテーマは~怒りの上手なコントロール~です。怒りの発生過程、怒りの種類やスタイル、怒りのコントロールメソッド、アンガーログ(怒りの記録)をつけることで、自分の怒りの傾向を知れば、怒りをコントロールすることができることを学びました。先生の資料やスライドをもとに、ご講演の内容の概略をお伝えします。

- 怒りは必要なもので、問題が起きていることを知らせるシグナルだが、一時的なものであり問題が解決すれば消滅するものだから、制御不能にならないように適度に表すことが大切

- 良くない怒りとは、「強すぎる」「過去の怒りを根にもった怒り」「頻度が高い」「大声や暴力をともなう攻撃性の怒り」などである

そして怒りのレベルを10段階に分けて、それぞれの対処法について考えてみます。最小が1、最大は10で、人生最大の怒りをさします。

怒りのコントロールでよく使われる手法には、いくつもの方法があります。

- ストップシンキング(頭の中に空白の時間を作る)6秒ルールとも呼ばれますが、怒りのピークはせいぜい6秒くらいなので、その間を作ることで怒りをコントロールして鎮めるという手法です

- ディレイテクニック(反応を遅らせる)単純に数を数える、深呼吸をするなど、比較的単純な動作をすることもで怒りの爆発を防ぐことができます

- コーピングマントラ(魔法の呪文を唱える)これは、予定の時刻にバスが来ない時などに「焦らない焦らない。もうすぐ来るはず」などと自分につぶやくことです

- グラウンディング(思考をくぎ付けにする)地に足をつける、ふわふわしない

- タイムアウト(休憩をとる)その場から離れて休憩し、気持ちをリセットする

アンガーログ(怒りの記録)を付けることで、自分の怒りのパターン(どんなときに、どんな場面で怒っているのかなど)が分かり、その記録を見直してみて、自分自身や自分の思いを見直すことができるというので、会場の皆さんでアンガーログを付けてみました。

- 怒りを感じた日時

- 怒りの原因となった状況

- その状況をどう思ったか

- その時に感じた感情

- 怒りのレベル(最小が1、最大が10)

- 実際の行動

- その結果

これらを記録して、自分の怒りの傾向を知ることができます。そうすることで、対策を立てて不要な怒りを避けることができるようになります。

石橋先生のこころの健康講座は、タイトルが同じでも中身は毎回違うので、毎年参加している私でも新しい発見の連続でした。

関連リンク:

(健康づくり課)

石橋幸滋先生(Doctors Fileのサイト)(外部ページ)

(ドクターズファイル)

ロマンドール教室「毬びな作り」

2019年12月2日(月曜日) 場所:吉田公民館

吉田公民館のロマンドール教室による「鞠びな作り」が行われました。

ロマンドールとは粘土などを使って作る人形のこと。

この日は、11人が参加し、先生の指導を受けながら楽しく作業を進めました。

紙粘土を伸ばしたり切ったり、自由自在に加工して人形を完成させていきます。

真剣な作業の中にも、先生の作品と見比べたり、お互いに教えあったりしながら笑いがたえません。

「髪はもっと長い方がいいんじゃない?」「まっすぐな髪を作るのが難しいね」

自分だけのかわいらしい人形が完成し、皆さん満足の様子でした。

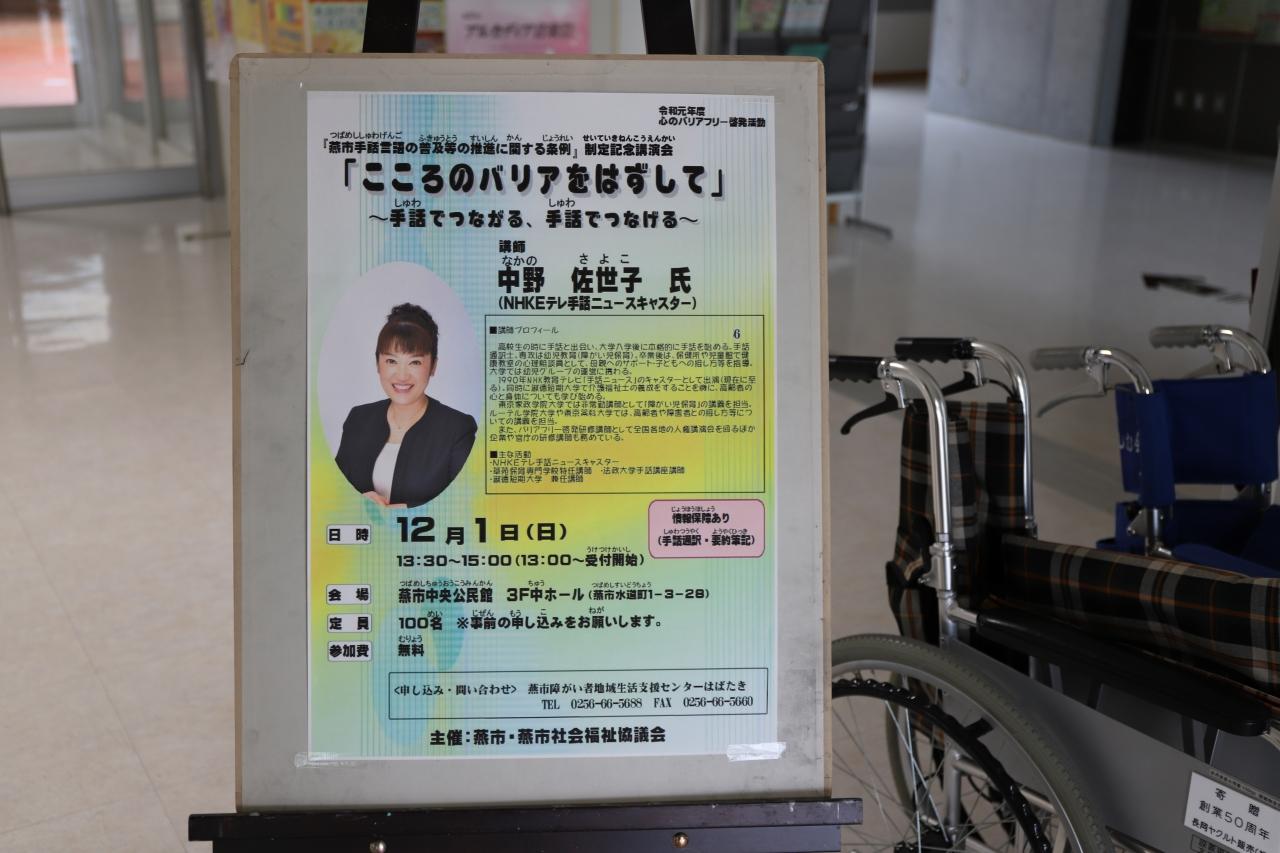

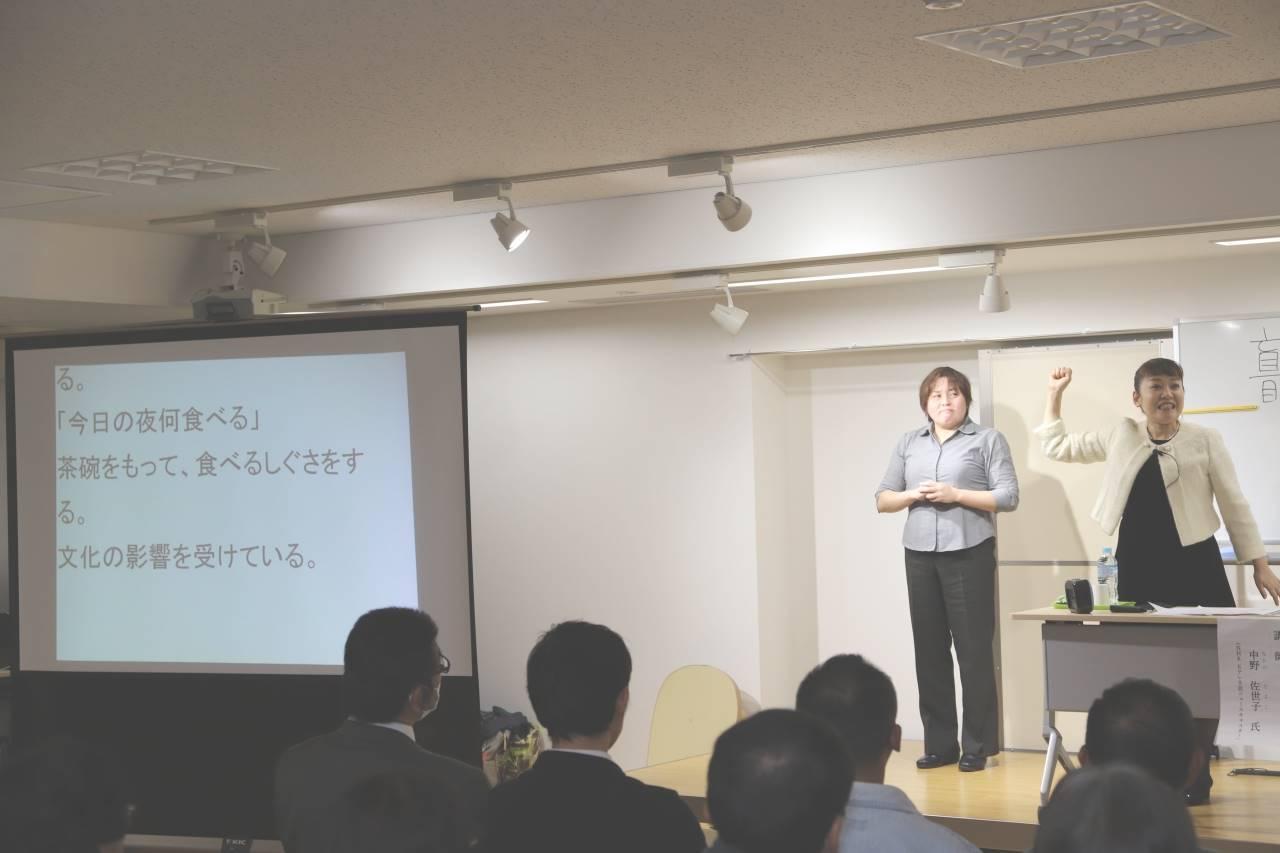

手話でつながる、手話でつなげる NHKEテレ手話ニュースキャスター中野佐世子さん講演会

2019年12月1日(日曜日) 場所:中央公民館 天候:晴れ

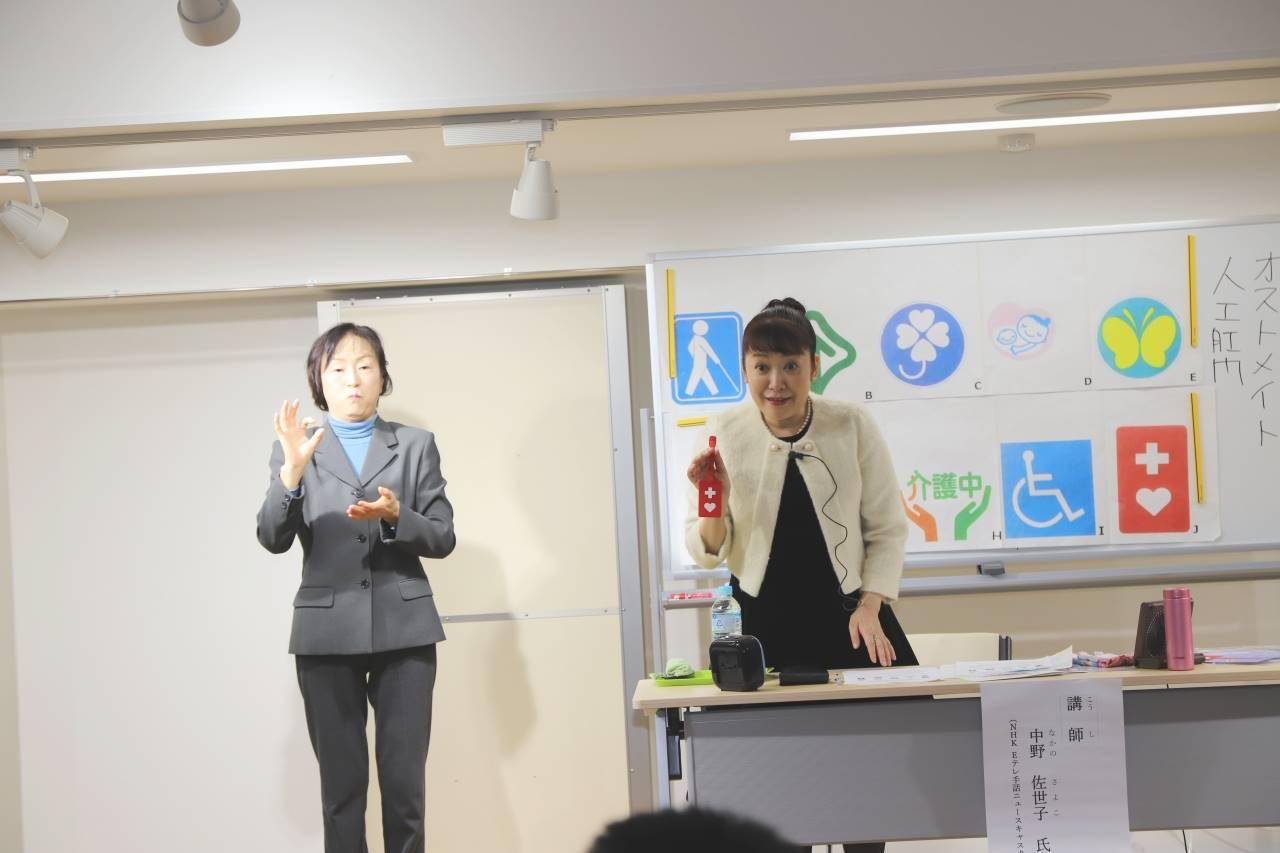

燕市手話言語の普及等の推進に関する条例制定記念講演会が中央公民館で開催され、NHKの手話ニュース等でご活躍中の中野佐世子さんがご登壇され、用意された100席が満席になるほどの盛況ぶりでした。そのときのようすを少しお伝えします。講演会の資料をもとに、内容をできるだけ再現していますが、編集の都合により順番を入れ替えています。

燕市では、すべての市民が地域で支え合い、互いの個性と人格を尊重し合い共にいきることができる地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めており、令和元年9月26日に「燕市手話言語の普及等の推進に関する条例」が成立、10月1日に施行されたことを記念し、手話やろう者に対する理解を深め、こころのバリアフリーを推進するための講演会を行いました。講師は、NHKEテレ手話ニュースキャスターでおなじみの手話通訳士、中野佐世子さん。中野さんは高校生の時にに手話と出会い、大学で本格的に手話を始められたそうです。ニュースキャスターとしてだけでなく、高齢者や障がい者への接し方やバリアフリー啓発の講師などとしてもご活躍でいらっしゃいます。

最初に、街でよく見かけるマークのお話から始まりました。本当の意味をご存知ですか。たとえば、車椅子のマークをよく見かけますが、このマークは「すべての障がい者の皆さんが利用できる施設」という世界共通のマークですが、車椅子の人が利用できる場所と誤解されがちです。(似たようなシールが車に貼ってある場合は福祉車両であるくらいの意味で、別物です)

車に四つ葉マークが貼ってあれば肢体不自由者が運転しているという意味ですし、 蝶の模様のマークなら聴覚障がい者が運転しているという意味のマークです。こういったマークのある車に対して急な割込みや幅寄せなどをすると保護義務違反となります。

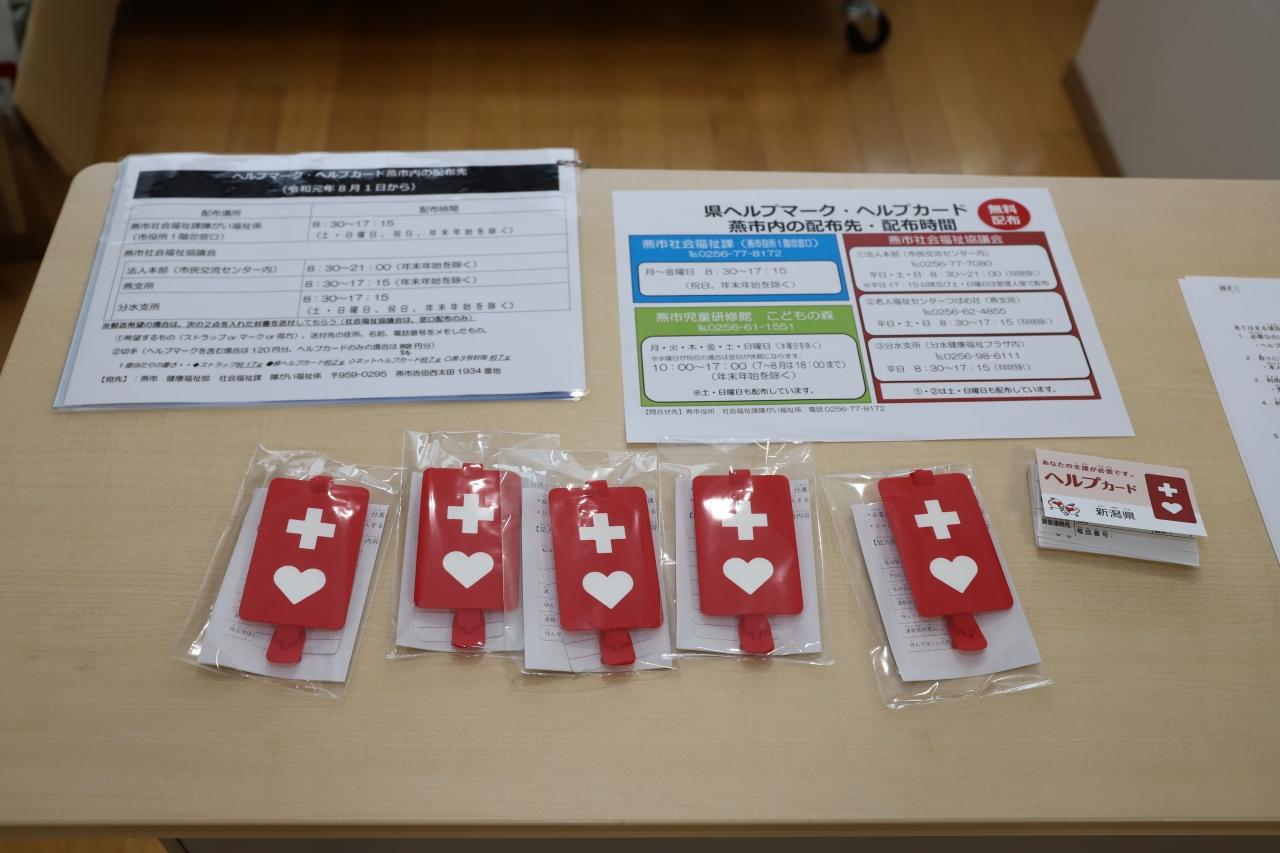

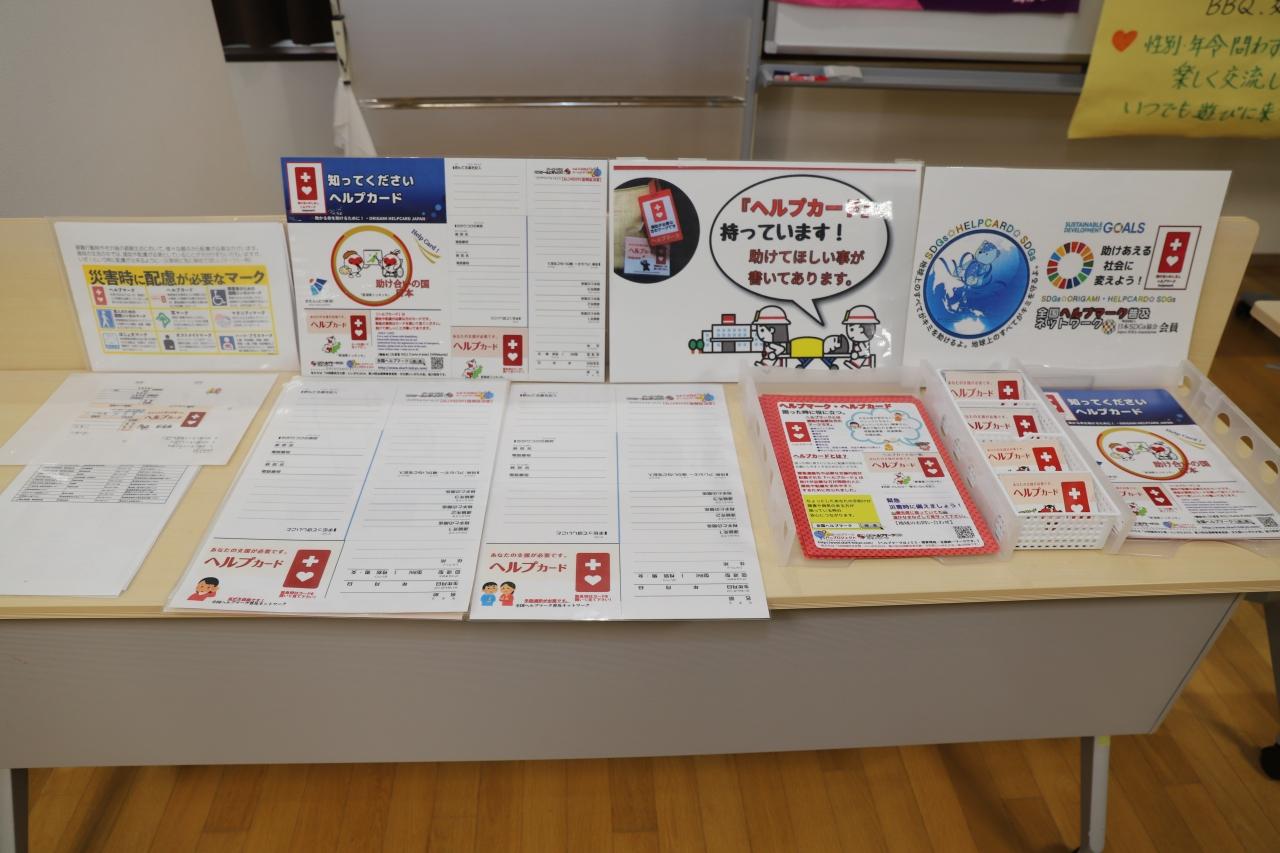

ヘルプマークは東京都が作成したマークで全国的に普及が進んでいるマークです。見た目には健康そうに見えていても、さまざまな困難や病気を抱えていることで、周囲の配慮や援助が必要になることがある方が身につけています。

ストラップタイプのヘルプマークや、必要な情報が記載されたヘルプカードがあります。街で見かけることがあったら、見守りと、必要と思える場合は支援をお願いします。(ヘルプマークは、以下のリンクをご覧ください|社会福祉課)ヘルプマークを見かけたら、どうすればいいでしょうか。

- 電車やバスの中では席を譲る

- 困っているようであれば声をかける

- 災害時であれば避難を手伝う

ヘルプマークやヘルプカードは支援が必要とされる人と、支援できる人とを結ぶものです。燕市では市役所社会福祉課、社会福祉協議会、こどもの森で配布しています。

さて、ご近所に耳が聞こえない人がいたとします。どうアプローチすればいいでしょうか。聴覚障がい者の中でも、聞こえない症状の程度はさまざまです。手話や筆談でコミュニケーションをしたり、少しは聞こえる人なら補聴器で対話することができるかもしれません。

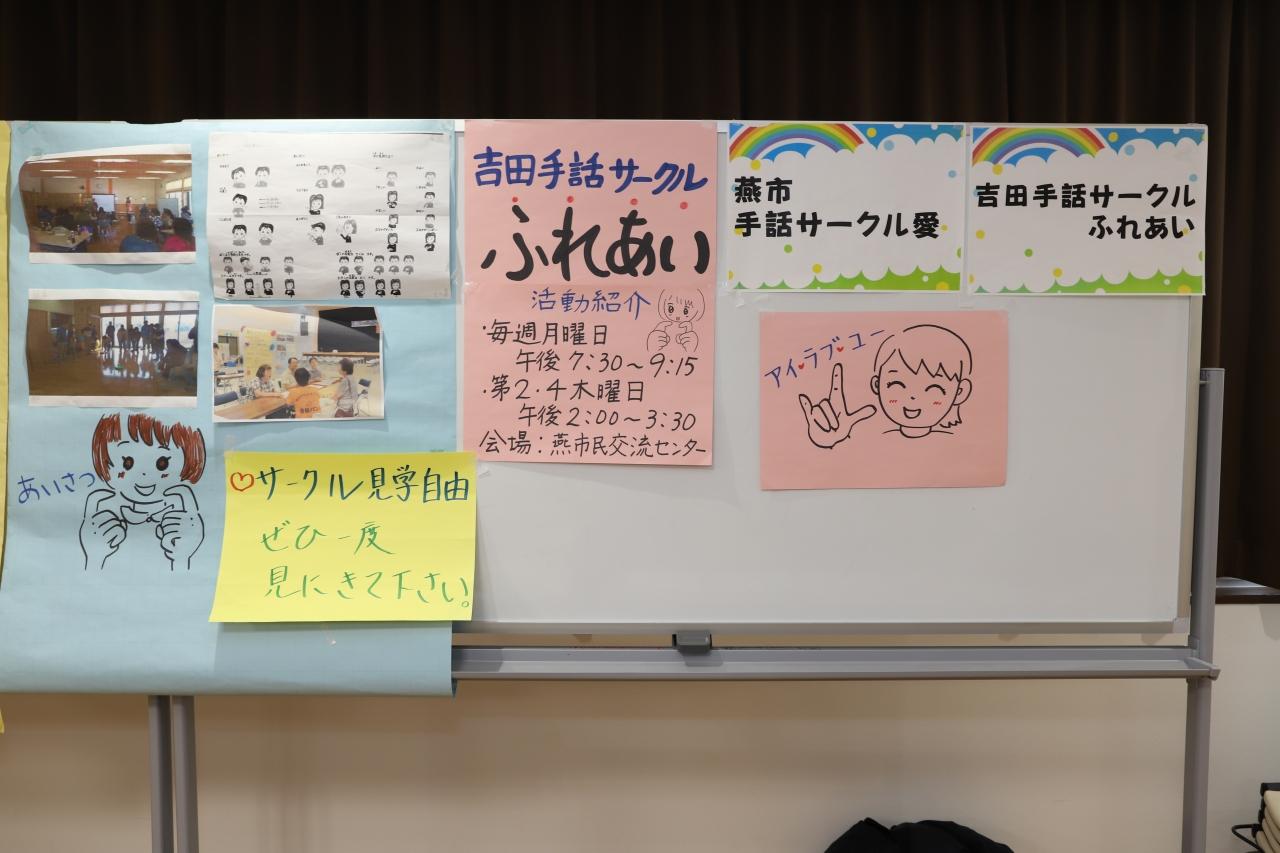

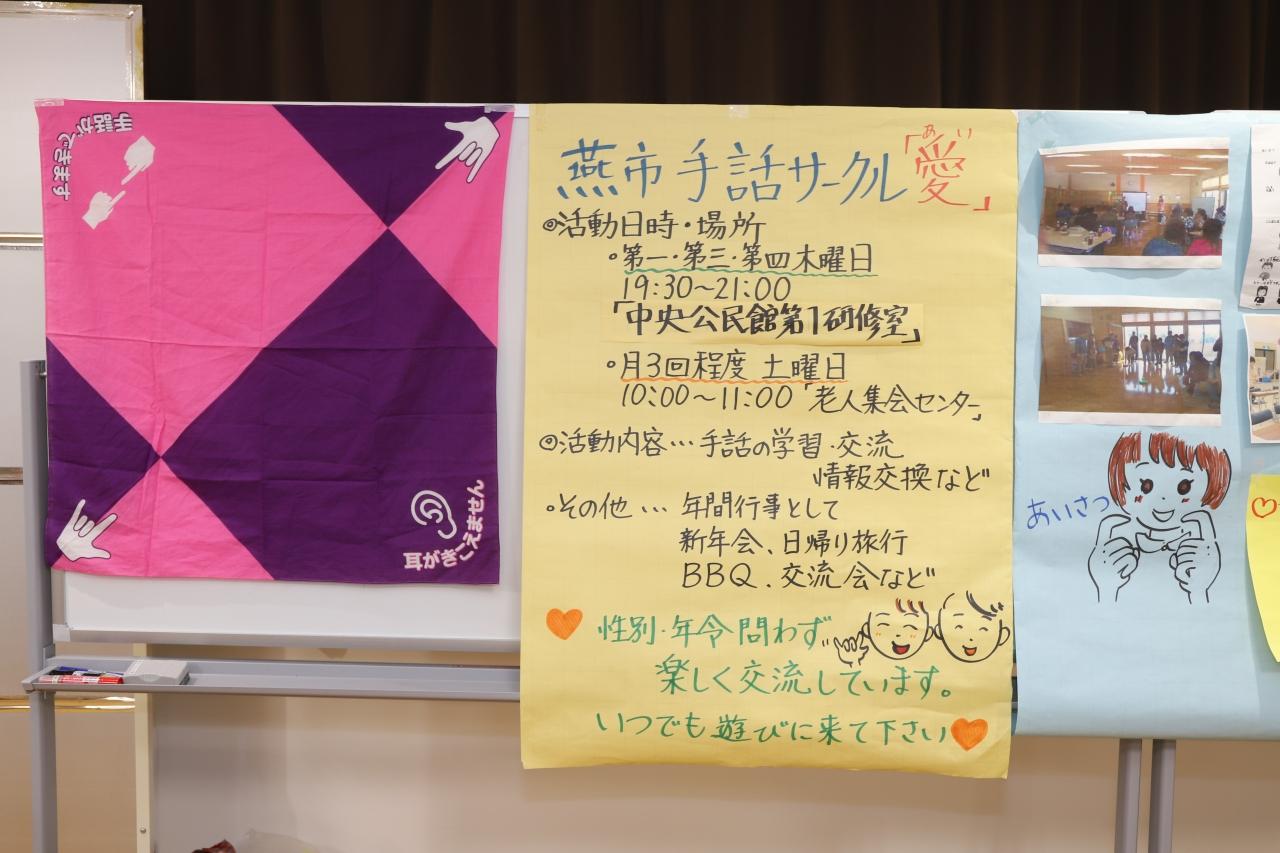

燕市には手話サークルが二つあります。吉田手話サークル「ふれあい」と燕市手話サークル「愛」です。興味のある方は社会福祉課までお問い合わせください。

クイズです。手話は世界共通な言語でしょうか。残念ながらそうではありません。その国の文化や言語に影響を受けているので、国によって表現方法が異なります。

ところで、こういう経験はないですか。障がいを持っている人やご高齢の人に座席を譲ろうと思ったら断られた。どうしてだと思いますか。必ず理由はあるんです。たとえばですが、病気等のせいで立ったり座ったりする行為にすごく時間がかかる人がいらっしゃいます。一度立ち上がってしまうと、ふたたび座ったり、また立ち上がったりすることがとてもたいへんなので、一度立ってしまったら、立ったままの姿勢のほうが楽なんだそうです。

みなさんが長い行列に長時間並んで待っているところに、車椅子の人が優先的に待たずに入り口に入っていったなんてシーンを見かけたことはありませんか。それにも理由があります。車椅子利用者の方は長く同じ姿勢で座っていられません。褥瘡(じょくそう)ができてしまうからです。また、体温調節がむずかしかったり、トイレの管理が必要な方もいらっしゃいます。そういった方たちには周囲の見守りだけでなく、やさしさが必要になります。

ところで、耳が聞こえない人と手話通訳さんを介してお話ししたり、目が見えない人とガイドヘルパー(目の見えるガイド)さん、車椅子利用者と介助者とおしゃべりするとき、通訳さんやガイドさんに向かって話しかけているなんてことはありませんか。主役は通訳さんやガイドさんではありません。ご本人にむかって話しかけるようにしましょう。

最後に新沢としひこさん作詞作曲「きみといっしょに」(歌で覚える手話ソングブック2に掲載)の歌を手話付きでみなさんと歌いました。

講演終わりには、燕市聴覚障がい者協会和田会長からお礼の言葉が述べられました。

関連リンク

(社会福祉課)

(社会福祉課)

地域生活支援センターはばたき(燕市社会福祉協議会のサイト)(外部ページ)

(障がい者地域生活支援センターはばたき)

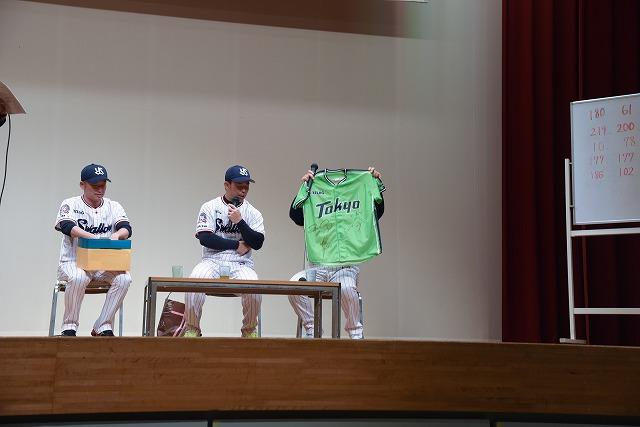

スワローズファンイベント「ネホリハホリ」

2019年12月1日(日曜日) 場所:分水公民館 天候:晴れ

「ツバメつながり」で連携を進めている、プロ野球ヤクルトスワローズの選手による「野球教室」と「トークショー」が行われました。

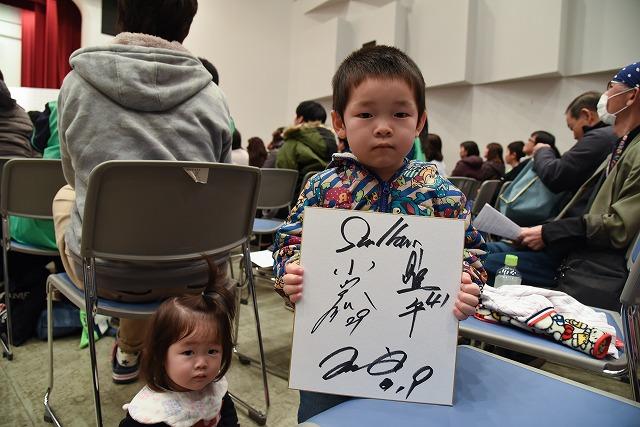

今回は240人のスワローズファンが集まったトークショーの様子をお伝えします。

司会は吉本興業の新潟県住みます芸人・関田将人さん。

今年は、石川雅規投手、雄平外野手、小川泰弘投手が参加くださいました。

石川投手と雄平外野手は4年連続の来燕。もうグーグルマップがなくても大丈夫とのこと(笑)

タイトルのネホリハホリのとおり、「スワローズで一番体毛の薄いのが石川投手で、一番体毛の濃いのは・・・」など会場でしか聞けない裏話が飛び出し、大盛り上がりでした。

会場からの質問コーナー。「朝はパン派? ごはん派?」「試合前の円陣の中では何を言ってるの?」「愛車は?」など、気になる話が聞けました。

お待ちかねの抽選会。サイン入りユニフォームや練習着などお宝が続々と登場!

最後は来シーズンの抱負をビシッと決めてくれました!

日本ハムファンの関田さん(会場から一部ブーイングあり)の軽快な進行もあり、笑いの絶えない2時間でした。

来場者から選手の皆さんへメッセージを書き込んでもらいました。2020シーズンのヤクルトスワローズの快進撃を期待しましょう!

関連リンク

(地域振興課)

カロムのクリスマス大会がこどもの森で開催されました。(こどもの森は年末年始はお休みです)

9月に地場産センターリサーチコアでC1カロム全国大会が開催されたことをお知らせしました。

C1カロム全国大会は、以下のリンクをご覧ください。

今回はカロムの一年をしめくくるということで、クリスマス大会がこどもの森で開催されました。カロムゲームとは、2人か4人で対戦するおはじきのようなゲームです。起源は外国、日本では滋賀県彦根でとても普及しています。東北震災のあと、復興の支援になればと福島県いわき市で「みんなともだちカロム」が誕生

しました。

(彦根でよく見かけるボード)

(みんなともだちカロムのボード)

みんなともだちカロムのボードには、中央に福島の鳥キビタキとオオルリが描かれ、その周囲に12個のドットがあります。少人数でも遊べるように考えられているからです。

しました。

さて、曇り模様の中、クリスマスカロム大会のシングルス部門には16名が参加。リーグ戦の時間制限は1試合5分と

しました。

実は私も参加したのですが、1勝2分負けなしでリーグ戦を通過できると思いきや、得失点差でトーナメントには進出できませんでした。1位通過はもちろん、全国大会準優勝経験者でした。

シングルス決勝トーナメントは8名で争われ、決勝のい時間制限なし、それ以外は試合時間を5分に制限

しました。

時間制限があるときは、制限時間終了までにできるだけ盤上の自分の駒の数を減らしておくことが大切ですが、終了間際になって大逆転なんてこともよく起こります。

ペナルティ(ストライカーじゃジャックをポケットに入れてしまったり、自分の色の駒をボード外にはじき出してしまったりして盤面中央に駒を積み上げて置くこと)で、高く積みあがることもあります。

やはり実力というか、経験のある人が最後まで残ることが多いですね。(↓全国大会準優勝者)

小さな大会ではありますが、賞状も自前で用意して、表彰です。

ランチ休憩をはさんでの、午後からはダブルス戦となりました。

お腹がふくらんだところで、午後からはダブルス戦が行われ、優勝は塩田・長井ペア、準優勝は弘・兼古ペア、3位は秋光・礼央ペア(敬称略)が勝ち取りました。

過去のWeb版カメラびゅう(2016年1月~)

2020年

2019年

平成30年(2018年)

平成29年(2017年)

平成28年(2016年)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

総務部 広報秘書課 広報広聴係

〒959-0295

新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8363

更新日:2021年03月01日